今回も、前回から引き続き奈良県橿原市の八木町を紹介します。

今回は八木町の中心地である札の辻にある八木札の辻交流館からスタートします。

※「八木町」の名称は橿原市の町名でもありますが、この記事では古くからの八木の町のことを指します。八木の町は橿原市八木町の他、北八木町・南八木町等に広がっています。

※以下では古い建物を紹介しますが、八木札の辻交流館以外の民家は全て非公開です。静かに外から見学しましょう。

八木の町を歩く

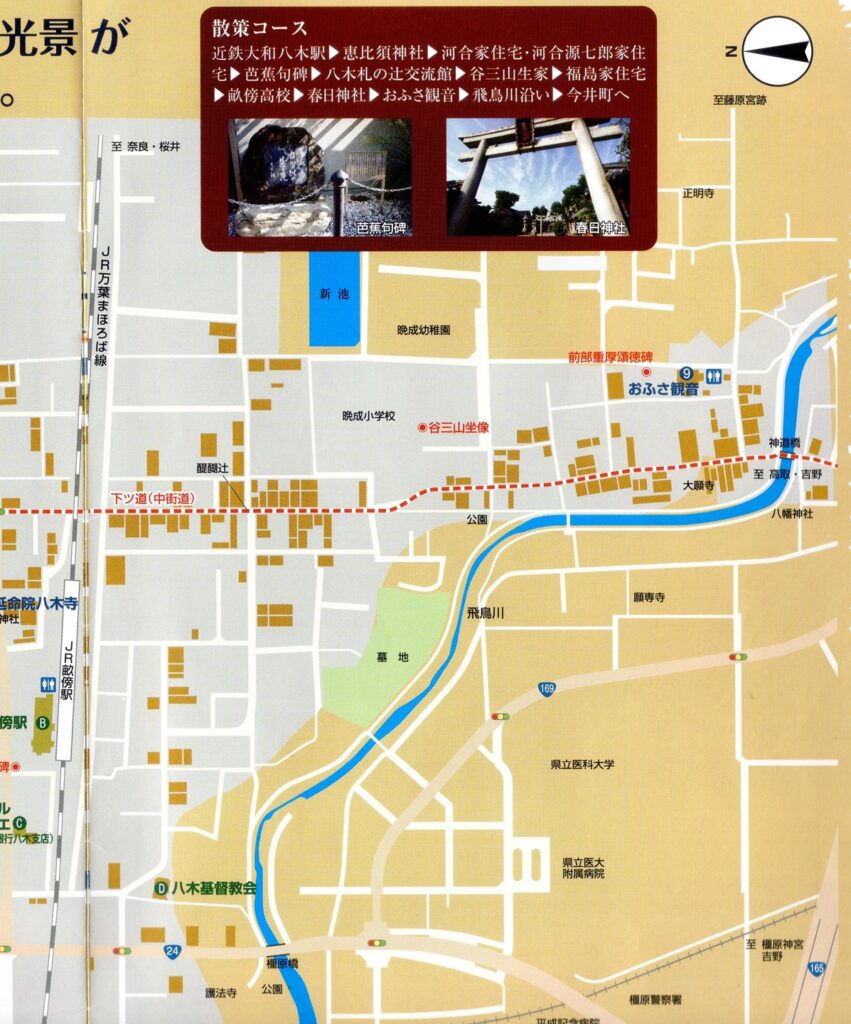

はじめに、前回も掲載した地図を再掲しておきます。

大きな地図なので、2分割しています。JR線のあたりで南北に分けています。上が北半分、下が南半分になります。

前回は、この地図の赤い点線が交わる所の少し左、「芭蕉句碑」とある所まで紹介しました。

③八木札の辻交流館

前回最後に見た芭蕉の句碑から更に南へ進むと、十字路があります。十字路の手前左側に八木札の辻交流館(地図№1)があります。ここは八木町の古い建物の中で唯一公開されています。内部には案内・解説をしてくれる人もいます。

-1-1024x768.jpg)

八木札の辻交流館は18世紀後半~19世紀前半頃に建てられたとされています。元々は平田家という家で、旅籠(宿屋)でした。現在は橿原市が所有し、無料公開されています。

建物は2階建てで、1階・2階とも見学できます。

1階の庭には石灯籠があります。夫婦岩が彫刻されているとのことですが、多分下の写真のものです。伊勢街道(横大路)にある旅籠なので、夫婦岩は伊勢の二見にあるものでしょうか。

-1024x725.jpg)

2階に上がると、かつて客間として使われていた部屋があります。

-1024x768.jpg)

2階の欄間には様々な彫刻があり、細部を見ると、かなり凝って作られています。

夫婦岩・内宮の宇治橋・伊勢神宮の鳥居のような彫刻もあります。

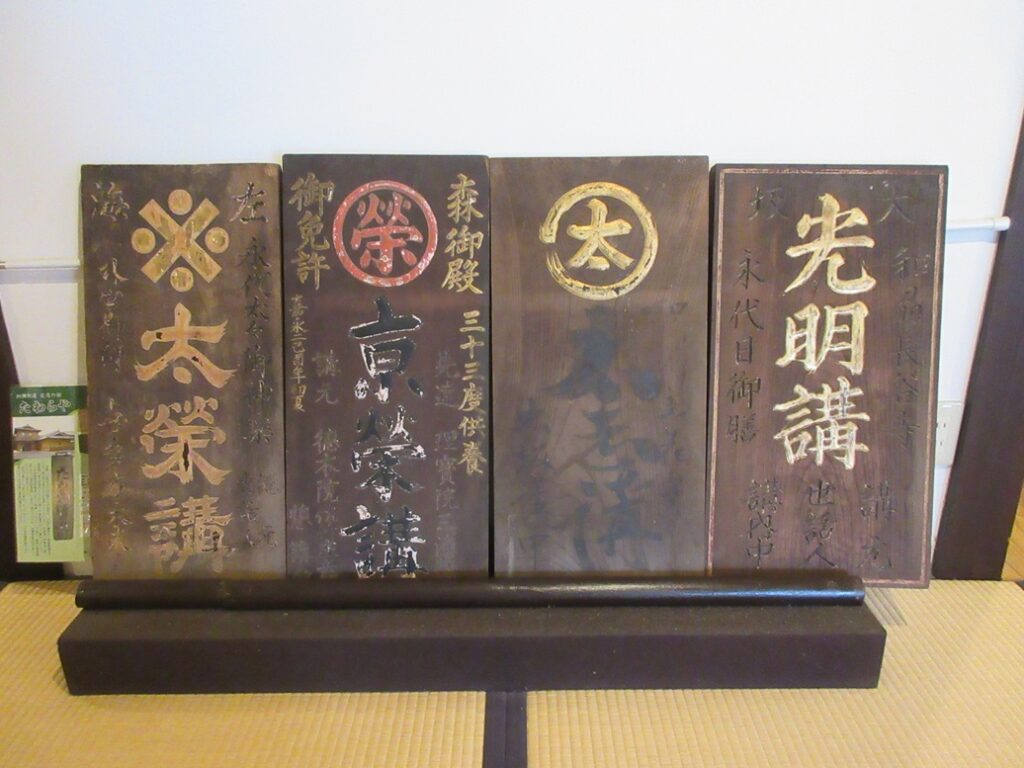

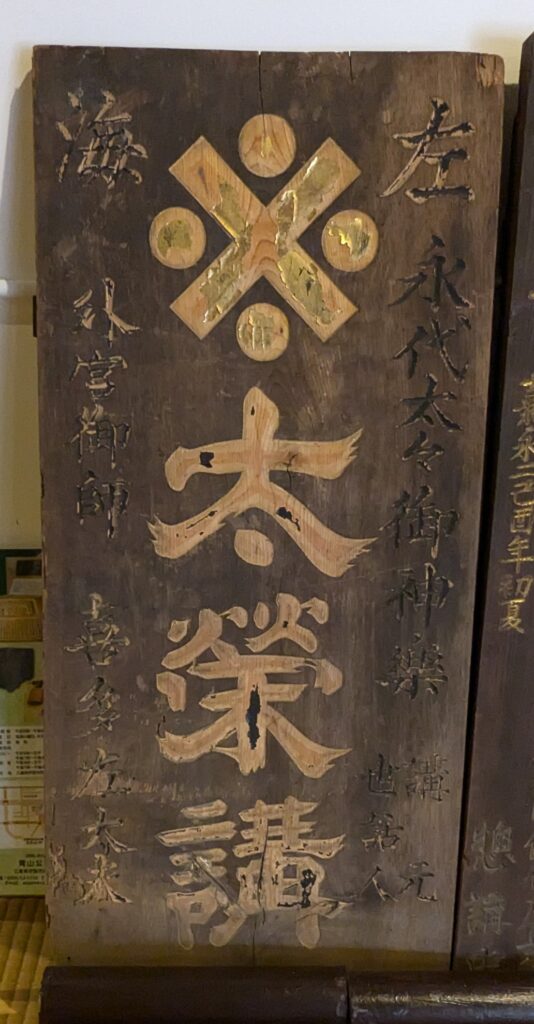

1階に戻りますが、伊勢講の「講看板」が展示されています。伊勢講というのは、村などで伊勢参宮を行うために結成されたグループ(講)です。講の加入者はお金を出し合って、参宮のための資金を積み立てます。積立金が十分な額になったら、グループの中から誰かが代表して伊勢参宮を行います。

その講の人が道中で毎回宿泊すると決めている宿を定宿(じょうやど)と言います。例えば、「参宮途中で八木町に宿泊する時は、毎回この平田家の旅籠に泊まる」という感じです。

定宿となっていることを示すため、宿の外に掲げられていた看板が講看板です。看板があれば、初めて八木町を訪れた講のメンバーでも、一目でここが定宿だとわかりますね。

例えば、写真の一番左の「太栄講」という看板は、この宿が太栄講の定宿であることを示しています。見にくいですが、看板の左下には「外宮御師 喜多左太夫」とも書かれています。

御師は各地にいますが、伊勢神宮の御師は、伊勢の外宮前や内宮前の町に住んで、それぞれが日本各地に檀家を持っています。いわば、日本各地の人々を各御師が分担して担当しているのです。「分担」と言っても、実際は檀家の取り合いで揉め事になることもありました。

御師は担当地域の檀家の人々が伊勢に来た時は、自らの屋敷に宿泊させ、飲食等でもてなし、神宮を案内します。また、定期的に檀家を尋ね、伊勢神宮のお札や土産品を配っていました。

今回の喜多左太夫は、外宮前に住んでおり、太栄講の担当御師であったとみられます。

④札の辻

八木札の辻交流館を出ると、目の前に十字路があります。ここが「札の辻」と呼ばれる場所です。

札の辻は横大路と下ツ道が交わる交差点です。冒頭で書いたように、横大路(伊勢街道・初瀬街道)は大阪と伊勢をつなぐ道、下ツ道は京都と吉野をつなぐ道です。

現在、近鉄大和八木駅は、大阪と伊勢(名古屋も)をつなぐ大阪線、橿原線(北は京都線を経て京都、南は吉野線を経て吉野につながる)が交わる駅です。大和八木駅は現代の札の辻と言えるかもしれません。

札の辻から4方向の道を見るとこんな感じです。

-1(北方向)-1024x768.jpg)

-1024x768.jpg)

-1024x768.jpg)

-1024x768.jpg)

北・東方向は少し昔の雰囲気がありますかね。南・西は現代って感じですかね。

町並み重視だと少し物足りないかもしれませんが、江戸時代と現代の2つの風景を一度に見ることができます。道の交差点ですが、時代の交差点のようにも思います(←ちょっと無理矢理?)。

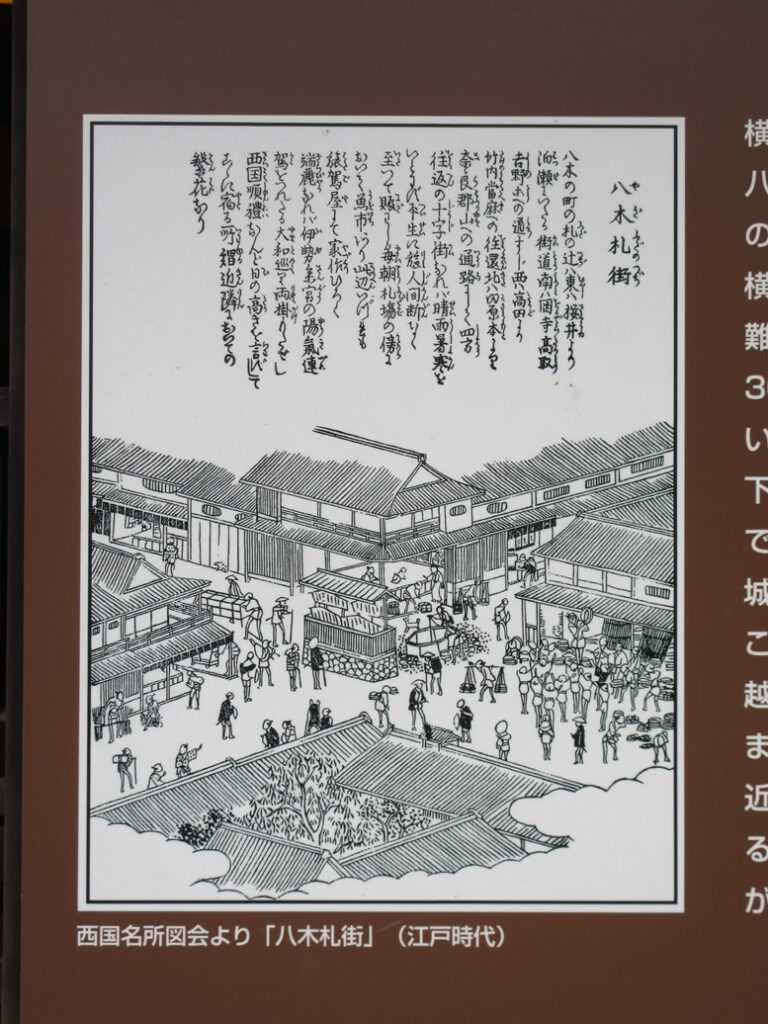

このような多くの人々が行き交う場所には、江戸時代に高札場が設置されていました。高札とは、人々に法令等を知らせるもので、今でいう掲示板にあたります。辻とは交差点の意味で、高札があった辻なので、札の辻と言います。

また、六角形の枠をもつ井戸もあったようです。高札や井戸は江戸時代の絵に描かれています。

高札は残っていませんが、井戸は半分だけ残っています。

-1024x768.jpg)

⑤西の平田家~岡本家住宅

札の辻の所、八木札の辻交流館の反対側(西側)にも古い建物があります。これは西の平田家(地図№2)です。

-1024x768.jpg)

「西の」というのは、八木札の辻交流館も平田家なので、「東の」・「西の」と付いているのです。ここも江戸時代には旅籠(宿屋)でした。

さて、札の辻から南へ進みます。少し行くと、左に小道があります。この小道の角(手前側)にあるのが谷三山の旧家です。

-1024x768.jpg)

谷三山は江戸時代の儒学者です。享和2(1802)年に生まれました。15歳の時に耳が聞こえなくなりましたが、独学で勉強し、やがて高取藩の藩儒(藩に仕える儒学者)となりました。

三山は「興譲館」という塾を開き、門人(門下生)は日本各地に少なくとも50人はいたことがわかっています。

亡くなったのは慶応3(1867)年でした。

この谷三山旧家の横(南)の小道は両側に古い建物が続いています。

八木は古い建物と現代の建物が入り混じっており、残念ながらなかなか「昔の建物だけ」という風景がありません。でも、この小道は両側がほぼ全て古い建物です(実は一番奥の両側はトタン壁や現代の建物ですが、うまい具合にほとんど見えません)。私の八木町の風景第1位はここです。

谷三山旧家の少し先、道の右側には古い建物が続きます。まずは福島家住宅(地図№6)です。1軒挟んで、次が岡本家住宅(地図№10)です。

-1-1024x768.jpg)

岡本家住宅は、明治時代から昭和の中頃まで呉服・反物の卸売業を経営していました。

福島家住宅は、前回の八木の歴史のところで書いたように、高取藩の藩主が外出する際に、八木村の休憩所として使用された「御殿」という部屋が残っています。

福島家住宅と南隣の家の間には環濠があります・・・が、家と家の間が板で塞がれている(下の写真の左端のところ)ので、見えません。

-1-1024x768.jpg)

しかし、道の反対側は細い環濠が見えます(落ちないように注意)。

-1024x768.jpg)

こんな細い環濠になぜ気付いたかというと、それは冒頭に掲載した地図を見ていたからです。この地図は必須です。

⑥畝傍高校・大師堂

ここから少し(結構?)道から外れます。岡本家住宅の少し先(南)にあるT字路から左の小道へ入ります。まっすぐ行くと、畝傍高校(地図№A)に突き当たります。

高校の敷地内には入れませんが、西側の道から中を見ると、少し変わった建物が見えます。

-1-1024x768.jpg)

この建物は昭和8(1933)年に建てられました。中央に塔があり、寺院を模した意匠になっているとのことです。

畝傍高校から元の道へ戻ります。途中、小道の南側には大師堂があります。中には石造の弘法大師像があります。

-1-1024x768.jpg)

⑦井戸の辻~神道橋

元の道に戻って、引き続き南へ進みます。しばらく行くと信号交差点に出ます。ここは井戸の辻というらしいです。

この井戸の辻から、今まで来た道(北方向)を見ると(実際は少し北に戻った所から見た方がよい)、両側に古い町並みが続いており、ここも良い風景です。ただ、さっきの小道と違うのは、電柱・電線があることです。これが無ければ1位タイかもしれません。

-1024x768.jpg)

さて、井戸の辻ですが、なぜこの名前があるのかはわかりません。木製の灯籠と小さい祠がありました。

-1-1024x768.jpg)

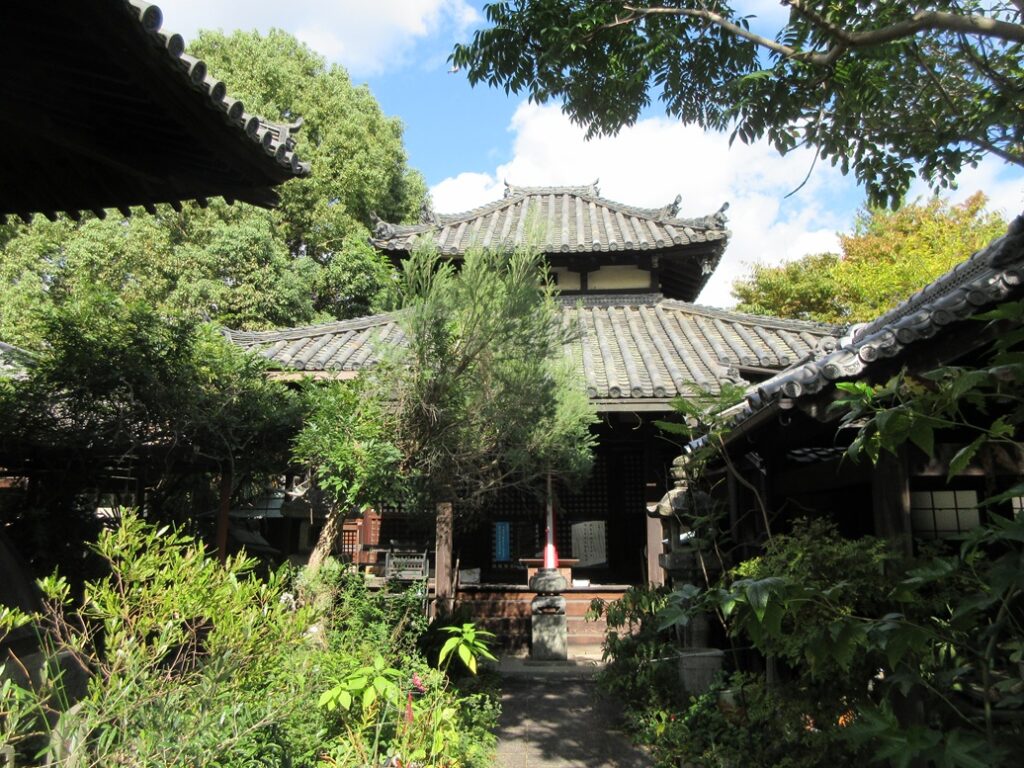

ここでも少し寄り道します。井戸の辻を右(西)へ曲がります。少し行った先、道の右側(北側)に延命院八木寺(地図№8)があります。

-1-1024x768.jpg)

天平時代(奈良時代の前)に建立された八木寺がルーツになっている寺院のようです(明確な関係はわかりませんが)。本堂は文政4年の建立で、あまり見ない2階建てのようになっています。

続いて道を西へ進むと、道の左側(南側)にJR畝傍駅(地図№B)があります。

-1-1024x768.jpg)

畝傍駅は明治26(1893)年に設置されました。現在の駅舎は昭和15(1940)年に建てられたものです。中には皇族の休憩用の貴賓室(非公開)もあるようです。

近くに橿原神宮があるため、昔は皇族の参拝時に下車駅になったのでしょう。現在は近鉄橿原神宮前駅が最寄り駅になっているので、多分畝傍駅は使われませんが・・・。

更に西へ進むと、道の左側(南側)にジュール フェリエ(地図№C)というレストランがあります。この建物は旧六十八銀行八木支店で、昭和3(1928)年に建てられました。奈良県南部では現存最古の鉄筋コンクリート造建物の一つのようです(ということは、最古クラスは他にもある?)。

-1-1024x768.jpg)

ここから井戸の辻に戻ります。再び下ツ道(中街道)を南へ進みます。

JRの踏切を渡って行くと、薬局がある十字路があります。ここが醍醐辻という所らしいですが、名前の由来はわかりません。

-1024x768.jpg)

上の写真は醍醐辻を西から見たところです。左がこれまで通って来た道です。次に向かうのは右です。

ここから更に南へ進みます。左手に小学校が見える所のY字路は左へ向かいます。ただし、江戸時代はここから右(真南)へ行く道が主要道で、川の土手へ上がったところで川を西へ渡ったようです。

ずっと行くと飛鳥川に架かる神道橋がありますが、その少し手前を左(東)へ曲がった先に、おふさ観音(観音寺、地図№9)があります。

-1-1024x768.jpg)

おふさ観音(観音寺)はいつ頃できた寺院かは不明です。本尊は、慶安3(1650)年に比叡山にあった仏像を遷して来たものとされています。他にも平安時代や戦国時代の仏像もあります。

ここはバラで有名なようで、今回は季節が違ったのですが、多くのバラが植えられていました。

また、色とりどりの提灯が飾られていて、バラが無くとも、とても綺麗です。

バラが重なるとかなり良い光景になりそう・・・。バラの最盛期に行けば、映え写真が撮れるでしょう。境内にも、映え写真用と堂々書かれた(高い位置から撮影するための)踏み台もありました。

ただし、「おふさ観音提灯まつり」と書かれていたので、提灯は年中見られるものではないかもしれません。今回は10月末に行きました。

元の道に戻ります。ちなみに、この辺りから北を見ると、ここも少し町並みの雰囲気があります。

-1024x768.jpg)

道を南へ行くと飛鳥川・神道橋があります。橋の北東・南東・南西にはそれぞれ常夜灯があります。

同時に3基建てられたように思いますが、銘文を見ると、北東は文化4(1807)年、南東は明治34(1901)年、南西は明治35(1902)年となっています。2基セットはよくありますが、神社以外でほぼ同じ場所に3基もあるのは初めて見ました。

この辺りで八木町の散策は終了です。

以上が八木町に残る古建築や町並みです。写真を撮ったり、畝傍高校や畝傍駅へ寄り道したりで2時間ぐらいでした。道を逸れずに、横大路(伊勢街道)と下ツ道(中街道)のみであれば、見学には2時間かからないでしょう。

帰りは、神道橋から大和八木駅まで徒歩20分ほどで戻ることができます。

時間に余裕が無ければ、八木札の辻交流館周辺のみとし、時間があればおふさ観音まで行くと良いでしょう。

歩きっ放しになるので、疲れるかもしれませんが、近くの寺内町・今井町へも行ってみましょう。今井町も大和八木駅から歩いて行けます。

※記事の内容は2025年10月時点のものです。

《参考文献》

- 『橿原市史』本編上巻(橿原市役所、1987年)

- 『橿原市史』本編下巻(第1部抜粋)(橿原市役所、1987年)

コメント