日本史あれこれ

日本史あれこれ 『図説 藤堂高虎』を読んでみた2~本書の誤りを検証する~

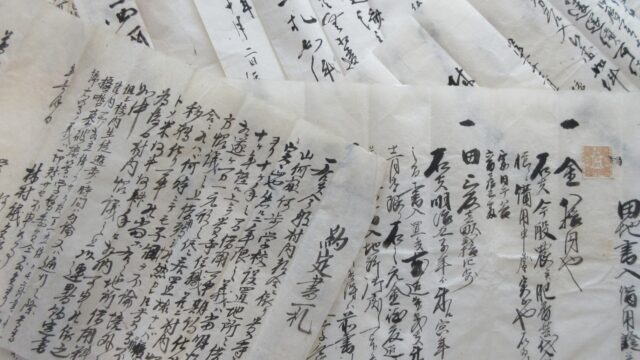

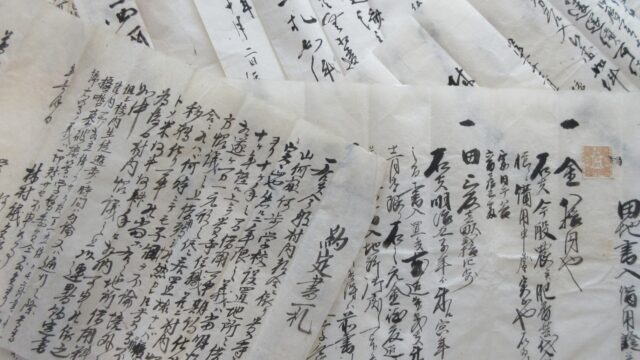

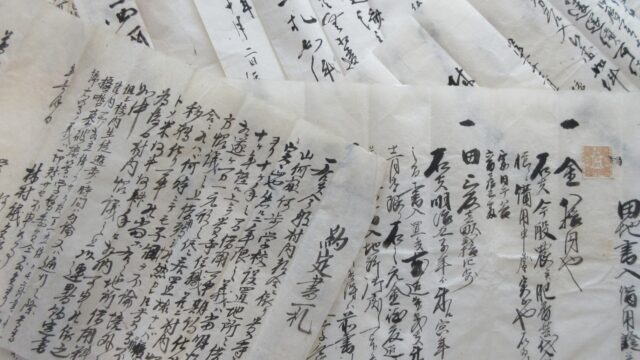

前回は『図説 藤堂高虎』の概要の紹介と単純な誤りについて書きました。全体を通して、高虎の生涯をコンパクトにまとめ、史料も多く用いながら具体的に記述しているのは、本書の良い点であると思います。一方で、高虎を研究する私からすると、多くの誤りがあ...

日本史あれこれ

日本史あれこれ  日本史あれこれ

日本史あれこれ  日本史あれこれ

日本史あれこれ  史跡紹介

史跡紹介  史跡紹介

史跡紹介  日本史あれこれ

日本史あれこれ  史跡紹介

史跡紹介  史跡紹介

史跡紹介  史跡紹介

史跡紹介  日本史あれこれ

日本史あれこれ