奈良県橿原市の八木という町を聞いたことがあるでしょうか?

近畿日本鉄道(近鉄)大阪線に乗ったことがある人は、「大和八木」という大きな駅を見た記憶があるかもしれません。大阪線と橿原線(その先は京都や吉野)の乗り換え駅なので、あまり下車することはないかもしれません。

しかし、大和八木駅のすぐ近くには古建築が残る町が2つあります。1つは以前に紹介した寺内町である今井町、もう1つが八木町です。

現在、近鉄の2つの幹線が交わるように、昔の八木町は2つの主要道が交わる交通の要衝でした。

今回と次回は八木町がどんな所なのかを紹介します。

※「八木町」の名称は橿原市の町名でもありますが、この記事では古くからの八木の町のことを指します。八木の町は橿原市八木町の他、北八木町・南八木町等に広がっています。

※以下では古い建物を紹介しますが、八木札の辻交流館以外の民家は全て非公開です。静かに外から見学しましょう。

八木の歴史

初めに、八木町の歴史を見ていきます。

八木は横大路と下ツ道という重要な2つの道が交わる地です。横大路は伊勢と大阪(大坂)を結ぶ道で江戸時代には伊勢街道や初瀬(はせ)街道と呼ばれました。下ツ道は平城京の中央通りへの入口である羅城門から南へ延び、吉野方面へつながっています。平城京から北は山城国へ通じ、江戸時代には中街道とも呼ばれました。

八木の地は古代から市場があったのではないかとも言われますが、史料に現れるのは室町時代です。

なお、地名としての八木の名ではありませんが、「八木寺」の名は永保2(1082)年の史料に見られます。この八木寺と現在ある八木寺の関係は不明です。

応永18(1411)年に八木の土倉(金融業者)が興福寺から処罰されています。2階の建物を造ったことがその理由です。

八木町に限らず、商業活動を行うにあたり、同業者組合である「座」が結成されたことは教科書にも見られます。八木でも油座・駄賃座(運送業)・飴座が存在していました。

文明年間(1469~87)、高取城の越智氏は八木に市屋(市を行うための建物?)を建てています。市が開かれていた場所は、現在の札の辻(横大路と下ツ道の交差点)から北の道沿いとされています。

このように市場として発展していたとみられる八木ですが、戦国時代には度々戦火にあっています。しかし、交通の要衝であり、政治・軍事・経済上重要であった八木はそのたびに間も無く復興していったようです。

このような外部勢力からの攻撃に対して、当時の町や村では自衛のために防御施設を設けることがありました。八木も例外ではなく、環濠が設けられました。現在も環濠が水路として残っています(幅が当時と同じかは不明)。

ただし、八木町は環濠の外にも広がっています。戦国時代にどこまで町があったのかはわかりませんが、環濠外にも古い建物があるので、平和になった江戸時代には環濠の外にも町があったのでしょう。

織田信長・豊臣秀吉・徳川家康による天下統一事業を経て、江戸時代初めに北八木村は郡山藩、南八木村は高取藩の領地となります。元禄15(1702)年時点では北八木村が幕府領となっており、更に芝村藩預かり地になった後、郡山藩領、次いで高取藩預かり地になっています。

※江戸時代の八木は、行政上は町ではなく、複数の村という扱いでした。

南八木村(高取藩領)の福島家には「御殿」という部屋があります。ここは高取藩の藩主が外出する際に、八木での休憩所として使用されました。

人口については、享保期(1716~36)頃と推定されている史料で、北八木村は561人とあります。また、天明7(1787)年の北八木村の記録では120所帯と寺院2ヶ所で、1所帯4名弱とすると約450名となります。

一方、南八木村は安永6(1777)年に77所帯とあり、1所帯4名弱とすると300名弱となります。

19世紀の史料では、北八木村・南八木村ともに様々な商売があったことが記録されています(北八木村と南八木村で史料の作成年は異なる)。例えば、酒造・油・魚・青物・豆腐・蒟蒻といった食料品、旅宿、木綿・小間物・荒物・畳・桶・蝋燭・金物・瀬戸物といった生活用品、大工・左官といった職人等が見られます(史料の性格上、医師・僧侶等は記されなかったとみられる)。北八木村では73軒、南八木村では59軒の商家がありました。

これだけ様々な商人・職人がいたことは、八木が江戸時代になっても商業の一つの中心地となり、栄えていたことを示しています。さすがに近隣の今井町にはかなわなかったようですが・・・。

なお、八木町の南端にあるおふさ観音の辺りは小房村として江戸時代末期に分離されました。小房村も絹屋・魚屋・米屋・油屋・煙草屋といった名称が史料に見られます。

八木町のすぐ近く(西方)には寺内町として有名な今井町があります。今井町も商業で栄えた町です。八木は市場から発展し、江戸時代中頃以降に活況を呈するようになった町です。今井は戦国時代に寺内町として発展し、江戸時代初めには経済力が熟していました。

幕末の商工業の業種数は、北八木村が28種、南八木村が30種に対し、今井は単独で46種と、業種が豊富でした。

しかも、北八木村と南八木村は、58種中の22種は共通した業種でした。一方で今井と北八木村・南八木村で共通する業種は46種中の14種のみでした(つまり、今井の46業種の内、3分の2が八木には無い業種だった)。

八木町と今井町はすぐ近くにあり、競合しそうに見えますが、江戸時代には今井が金融の町、八木は街道の町としての機能を担い、共存していました。先程の、八木と今井で共通の業種が少ないことも、2つの町が機能を分担していた(競合が少なかった)ことを示しています。

このような八木は、今井にはかなわないとしても、江戸時代の『西国名所図会』に「八木の札の辻は晴・雨・暑い・寒いを問わず、旅人が途切れることがない」とあるほど栄える町になりました。

ここからは、江戸時代に栄えた八木の今の様子を見ていきます。

八木の町を歩く

八木町へは近鉄大和八木駅又はJR畝傍駅が最寄りです。今回は近鉄大和八木駅からスタートします。

八木駅の南口を出ると、ロータリーがあります。ロータリーの北東部分には橿原市観光交流センターがあります。八木の町をめぐるのに必須ではありませんが、周辺の観光情報を得るにはよい所です。

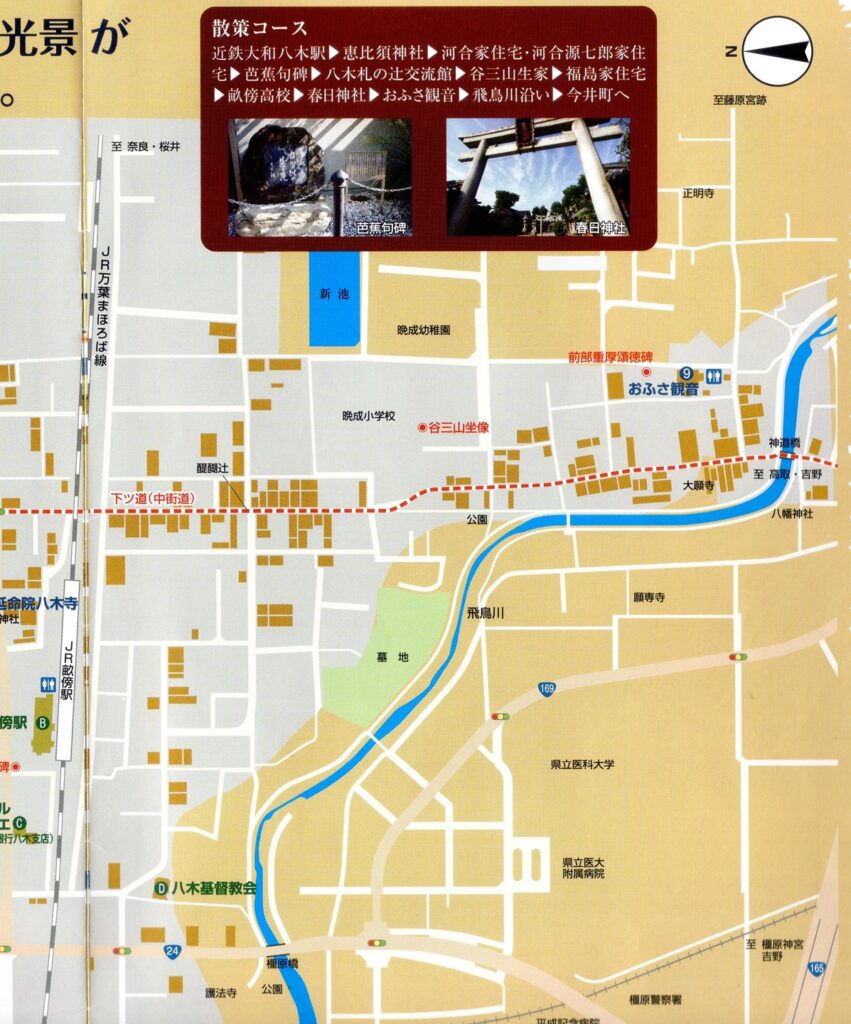

パンフレット等も多数置かれており、その中には八木町と近くの今井町の地図がセットになった冊子もあります(2025年10月時点の情報です)。この冊子の地図は便利です。以下にスキャンしたものを載せておきます。

大きな地図なので、2分割しています。JR線のあたりで南北に分けています。上が北半分、下が南半分になります。

この地図では左が北になっています。地図に出てくる番号やアルファベットは以下の記事で建物名等に併記します。

余談ですが、八木駅の下には飲食店もあります。八木町の中にはほとんど飲食店がありませんので、昼食等は八木駅付近がよいでしょう。

トイレもあまり数がありません。八木町に入ると、八木札の辻交流館・JR畝傍駅・おふさ観音ぐらいです。

①八木駅~接待場跡

八木駅を出たら、まっすぐ(←直線では行けません、一応書いておきます(笑))八木町へ行ってもよいのですが、かつて八木町にあった常夜灯が移設されているので、先にそれを見に行きます。

八木駅南口を出て、ロータリーの1本西の通りへ入ります。駅前の交番がある通りです。そこからまっすぐ(今度は本当に直線)南へ向かいます。

地図で上下(東西)に走る赤い点線(横大路)がありますが、駅前の交番から南へ行くと、この点線と交わる交差点があります。ここ(交差点の南東、地図では右上)に「太神宮灯籠」があります。

-1-1024x768.jpg)

この灯籠は元々、八木町の接待場(せんたいば)と呼ばれる場所にありました。接待場は後で紹介します。この灯籠に刻まれている銘文から、明和8(1771)年に建てられたことがわかります。

灯籠の所から東を見ると、大通りが続いています。下の写真のように、すぐに突き当りに見えますが、そこからは道が一気に細くなり、間も無く八木町に入ります。

-1024x768.jpg)

道が細くなった所から先は下の写真のようになっています。

-1024x768.jpg)

車がすれ違うのは無理な道幅です。まさに昔ながらの道です。昔は自動車はありませんから、人・馬・荷車等が通れる幅があれば十分だったのでしょう。

現在は昔ながらの狭い道を拡幅する工事が各地で行われています。道幅も景観の一つです。昔ながらの道を残すのか、拡幅して危険度を下げるのか、難しいところですね。

八木町へと続くこの道は昔の横大路です。横大路は伊勢街道や初瀬(はせ)街道とも呼ばれていました。八木町を抜けて、ずっと先は伊勢神宮につながっています。

細い道に入って少し行くと、接待場(せんたいば)の跡があります。ここに先ほどの太神宮灯籠がありました。

-1-1024x768.jpg)

接待場は横大路(伊勢街道・初瀬街道)に面しています。江戸時代には多くの人々が通りました。八木町の人々は接待場で、無料で飲食の接待を行ったそうです。昔の絵図を見ると、かつては簡単な建物もあったようです。

現在は文化15(1818)年に建てられた「金毘羅大権現」と書かれた石灯籠や複数の石仏があります。なぜここに「金毘羅」の灯籠があるのかは不明なようです。

②接待場跡~芭蕉句碑

接待場跡から東へまっすぐ行くと、メイン?の八木札の辻交流館(次回紹介)がありますが、少し寄り道・回り道して行きます。

接待場跡のあるT字路を右(南)へ曲がります。左側に注意していると、「国分寺」と書かれた石碑があります。石碑の横から小道へ入ります。

小道を直進して突き当たったところで、水路にフタがされています。小道を進んでくると、下の写真の左奥から出てくることになります。

-1024x768.jpg)

この水路は、かつて八木町を囲んでいた環濠(堀)です。元々の環濠の幅がどれだけあったのかはわかりませんが、町や集落を環濠で囲んで外敵から守るというのは、戦国時代の町で見られるものです。

先に掲載した地図で接待場の少し北に左右の青い線があります。この青い線が環濠で、四角形ではないですが、町を取り囲んでいます。今回は環濠の全ては紹介できませんが、途中で何度か環濠を見ることができます。

さて、この環濠を通り過ぎると、すぐに下の写真の所に出ます。

-1-1024x768.jpg)

この写真の右に見えているのは国分寺の門です。

国分寺(地図№11)は浄土宗の寺院で、創建年代は不明です。本尊ではありませんが、重要文化財の木造十一面観音菩薩立像があります。10世紀末~11世紀頃の作とされています。

パンフレットでは、この仏像の見学は事前連絡が必要とされています。

国分寺を出たら、接待場跡まで戻ります。接待場からは横大路を東へ進みます。すぐにT字路があり、ここを左(北)へ曲がります。下の写真の所です。

-1(接待場跡東方)-1024x768.jpg)

曲がった先は一見するとわかりませんが、環濠が続いています。現在は環濠にはフタがされ、暗渠になっています。下の写真の道の右半分が環濠です。想像ですが、現在は道となっている部分もかつては環濠だったのかもしれませんね。

-1024x768.jpg)

道の突き当りで右(東)へ曲がります。環濠もここで右へ曲がっており、道の右端にフタをされた環濠が続いているのがわかります。

-1(恵比須神社北)-1024x768.jpg)

上の写真の右に小さなお堂がありますが、お堂とブロック塀の間から恵比須神社(地図№7)に入ります。本当の入口は反対側にあります(下の写真)。

-1-1024x768.jpg)

恵比須神社の創立年は不詳ですが、境内の石灯籠の銘から、寛文5(1665)年には存在していたようです。

現在、境内には拝殿の他、薬師堂があります。薬師堂は、かつてあった正福寺という寺院の本堂です。

小さな神社で、猫もくつろげる静かさです(下の写真の中に猫がいます。小さいけど、お探しあれ)。

-1024x768.jpg)

恵比須神社からは、また裏口へ出ます。出たら環濠に沿って右へ進みます。まっすぐ行くと、十字路に出ます。ここで左右を見ると、歴史ある雰囲気の建物があります。

-1(北方向)-1024x768.jpg)

-1024x768.jpg)

この南北の道は古代の下ツ道です。江戸時代には中街道と呼ばれるようになり、北は今の京都府、南は吉野に通じています。

十字路を右(南)へ曲がってすぐの左側、道幅が少し広くなったところに古い建物があります。これは河合家住宅(地図№4)です。

-1-1024x768.jpg)

河合家住宅は天保13(1842)年時点では既に現在の建物があったと考えられています。

南隣には河合源七郎家住宅(地図№3)があります。ここは明治20年代後半に主屋が建てられ、大正時代に増築されました。

-1024x768.jpg)

河合源七郎家住宅の少し南、同じく道の左側(東側)には松尾芭蕉の句碑があります。

-1-1-1024x768.jpg)

松尾芭蕉は貞享5(1688)年に八木町に一泊しました(どの宿かは不明)。その時に詠んだ句が碑に刻まれています。「草臥て 宿かる比(ころ)や 藤の花」と書かれています。ちなみに、碑の一番左には「はせを」と書かれています。「芭蕉」のことです。

今回の記事はここまでです。次回は古い建築が次々に登場します。

※記事の内容は2025年10月時点のものです。

《参考文献》

- 『橿原市史』本編上巻(橿原市役所、1987年)

- 『橿原市史』本編下巻(第1部抜粋)(橿原市役所、1987年)

コメント