みなさんは「廃寺」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?その名の通り、今は廃止された(無くなった)お寺です。無くなった時代も様々ですが、三重県には(三重県に限ったことではないですが)古代には存在した廃寺がいくつかあります。

今回はその中でも奈良県に近い名張市にある夏見廃寺を紹介します。

夏見廃寺

「夏見廃寺」という名前は、夏見という地名の場所にかつてあった寺(廃寺)という意味です。建立当初の寺の名称は不明ながらも、やがて「昌福寺」と呼ばれたとみられています。その他にも「観音寺」・「植山寺」・「坐光寺」等とも呼ばれた可能性もあります。

夏見廃寺がある場所は、戦前から瓦が埋まっていることが知られており、昭和12(1937)年に伊賀史談会によって調査が行われました。しかし、この頃は人々にまだ殆ど知られていませんでした。

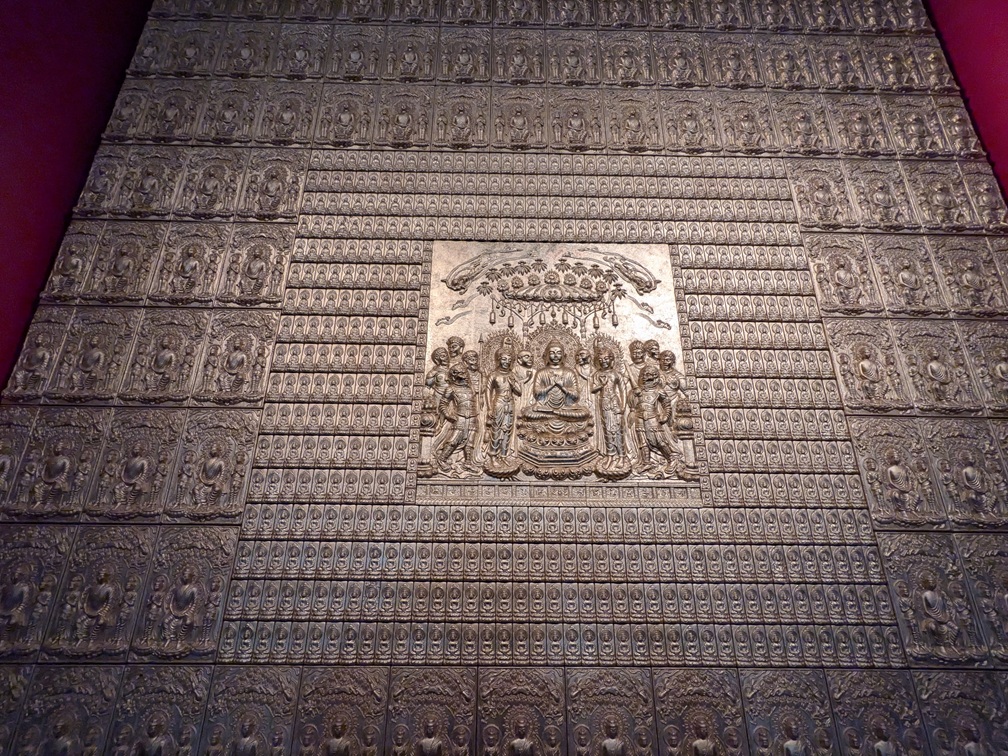

昭和21(1946)年、京都大学によって夏見廃寺の本格的な発掘調査が行われました。翌年にも行われたこの調査で、主要な建物や瓦・塼仏(せんぶつ=仏像をタイル状にして壁面に貼り付けたもの)が出土しました。出土遺物から、夏見廃寺は7世紀末に建立され、10世紀後半頃に火災で廃絶した(無くなった)ことがわかりました。

一方、長和4(1015)年頃に書かれた「薬師寺縁起」によると、大来皇女が神亀2(725)年に父・天武天皇を追悼するために昌福寺を建てたとあります。この昌福寺が夏見廃寺のことと考えられています。

しかし、大来皇女は神亀2年よりも前に亡くなっています。また、7世紀末に建立されたという発掘調査結果とも矛盾します。そのため、大来皇女が当初建てた小規模な寺があり、それが修造されて神亀2年に昌福寺として完成したのではないかと考えられています。

大来皇女は天武天皇の子ですが、母は天武天皇の皇后・鸕野讚良皇女(後の持統天皇)ではなく、鸕野讚良皇女の姉妹である大田皇女です。同じ大田皇女を母とする弟には大津皇子がいました。

大来皇女は実在が確実な最初の斎王(天皇に代わって伊勢神宮に奉仕する皇族の女性)にもなっています。

しかし、朱鳥元(686)年に天武天皇が亡くなった後、大来皇女の弟・大津皇子が、皇太子である草壁皇子(天武天皇と皇后・鸕野讚良皇女の子)への謀反で処刑されてしまいます。この事件に伴い、同母姉の大来皇女は斎王を罷免され、飛鳥へ帰ります。その後の動向はわかりませんが、大宝元(701)年に41歳で亡くなります。

前述のように、「薬師寺縁起」によると、夏見廃寺は大来皇女が父・天武天皇を追悼するために建てたとあります。しかし、内実は天武天皇のためではなく、弟・大津皇子のために建立したとされています。

流れを整理すると・・・

朱鳥元(686)年、天武天皇崩御。大津皇子処刑。大来皇女斎王罷免。

↓

大来皇女が大津皇子の追悼のために夏見廃寺(昌福寺)の前身となる寺院を建立。

↓

大宝元(701)年、大来皇女没。

↓

夏見廃寺の前身寺院が修造され、神亀2(725)年に昌福寺として完成。

↓

10世紀末頃に焼失して廃絶

↓

長和4(1015)年頃に書かれた「薬師寺縁起」に昌福寺が登場。

という流れになります。

夏見廃寺の建立等をめぐる新たな説

しかし、夏見廃寺の建立時期や建立者をめぐっては、これまで様々な説が出されてきました。2000年代に入ってからそれらの説が整理され、一つのシナリオが提示されています。

まず創建時期は680年代で、中でも685年直後の可能性があるとされます。これは出土遺物や金堂の造営に必要な年数、この時期の寺院急増(685年に出された詔に書かれている)といった時局により推定されたものです。

次に、神亀2(725)年に修造されて昌福寺として完成したことについてです。出土した瓦の型式から製作期間が推定され、神亀2年はその期間のごく初期にあたります。このため、神亀2年という年は夏見廃寺の修造が完了した年ではなく、修造が始まった年であるとされます。この神亀2年には伊賀国の各地でも寺院の修造が開始されたと考えられています。

なお、この神亀2年の前年には聖武天皇が即位して、国策としての仏教振興策が始まっています。

また、大来皇女が前身寺院を建立したという点についても問題が出ています。これは以前から指摘されていた点で、大津皇子の姉である大来皇女が、大津皇子謀反事件の直後の時期(=大来皇女も斎王を罷免されるなど、当時の政権からは疎まれる立場にあった時期)に、交通の要衝であった名張に寺院を建立できたのか?ということです。

これについて、建立者には大来皇女の他、託基皇女、地元豪族などの説がありました。

この内、大来皇女建立説については、実は託基皇女と混同されたのではないか?という説があります(大来と託基がともに「タキ」と読めるからでしょうか?)。

託基皇女は大来皇女と同じく天武天皇の子ですが、母は異なります。大来皇女が斎王を罷免された跡を継いで斎王にもなっています。大津皇子謀反事件で悪影響を受けた形跡は無く、高い位も授けられており、天平勝宝3(751)年に亡くなりました。

託基皇女は夏見の地に土地を領有していました(この指摘は以前からあったものです)。「薬師寺縁起」には、神亀2年に託基皇女が父・天武天皇と多藝内親王の追悼のために観音寺を建立したとあります。この観音寺は、記述や現在の地形、託基皇女が夏見の地に土地を領有していたことから、夏見廃寺の可能性があるとされています。なお、多藝内親王は「託基皇女」と同一人物であり、誤記と考えられています。

「皇女が父である天皇のために寺院を建立」・・・聞き覚えがありませんか?そう、「薬師寺縁起」にあった、大来皇女が父・天武天皇のために昌福寺を建てたという記述です。「薬師寺縁起」では大来皇女と託基皇女の寺院建立の文章が似ています。

大来皇女の文章は、「神亀2年に天武天皇のために伊賀国名張郡字夏見に昌福寺を建立した」です。

託基皇女の文章は、「神亀2年に天武天皇と多藝内親王のために伊賀国河津郡字植山寺に観音寺を建立した」です。

これは、元々は託基皇女の文章であったものが、徐々に別々の皇女の事柄に分かれて伝わってしまったと考えられています。また、伊賀国には存在しない「河津郡」については、「名張郡」とすべきところを「阿拝郡」と誤り、更に「阿拝郡」を誤って「河津郡」としたもので、同じ伊賀国内の違う郡名として誤伝されたとされます。

大来皇女と託基皇女が混同される前の、本来の伝承は「託基皇女が神亀2年から天武天皇のために、伊賀国名張郡字夏見に、後に植山寺や観音寺とも呼ばれた昌福寺を建立した」であったというのです(但し、根拠は無く、全くの推定のようです)。

なお、この推定が正しかったとしても、託基皇女が主体となって建立したかというとそうとも言い切れないようです。

夏見廃寺では塼仏が多く出土していますが、当時塼仏を用いた寺院の多くは氏寺級の寺院(地域の有力豪族のための寺院)とされています。また、夏見廃寺が国家的な寺院であったということが窺える文献もありません。

このことから、夏見廃寺はこの地に勢力を持っていた豪族・夏見氏の氏寺であり、託基皇女は実際の修造主体ではなく、形式的な修造主体として関与しただけと考えられています。それが伝承される中で「託基皇女が建立した」という話になったり、「大来皇女が建立した」という話が分岐していったりしたのでしょう。

整理すると・・・・

夏見廃寺は元々地元の夏見氏の氏寺として、680年代に建立された。

↓

神亀2(725)年かその直後に修造が開始された。

↓

この頃は在地豪族による「天武天皇のため」等とする造寺活動が盛んであったことも背景にあり、天武天皇の子・託基皇女が形式的な修造主体とされた。

↓

後世の伝承の中で、託基皇女と大来皇女が混同されるようになり、それぞれの皇女が別々の寺を建立したと考えられるようになった。「薬師寺縁起」の記述もその流れの中で行われた。

↓

戦後、大来皇女が名張郡に建立した昌福寺が夏見廃寺と考えられた。この後、建立者や建立理由をめぐって論争が起こる。

となるでしょうか。

夏見廃寺の現在

では、夏見廃寺の現在の様子を見てきましょう。

夏見廃寺は名張藤堂家邸跡からは近鉄名張駅を挟んで東方にあります。車の場合は名張市総合体育館の駐車場に停めて歩きます。

電車の場合は名張駅から遠いので、駅西口又は東口からバスに乗り、夏見バス停で下車、徒歩約10分です。

夏見廃寺は丘の上の南向き斜面にあります。隣(北西)には夏見廃寺展示館があります。

①夏見廃寺展示館

夏見廃寺展示館の入館料は200円、名張藤堂家邸跡とのセット入館券は300円です。

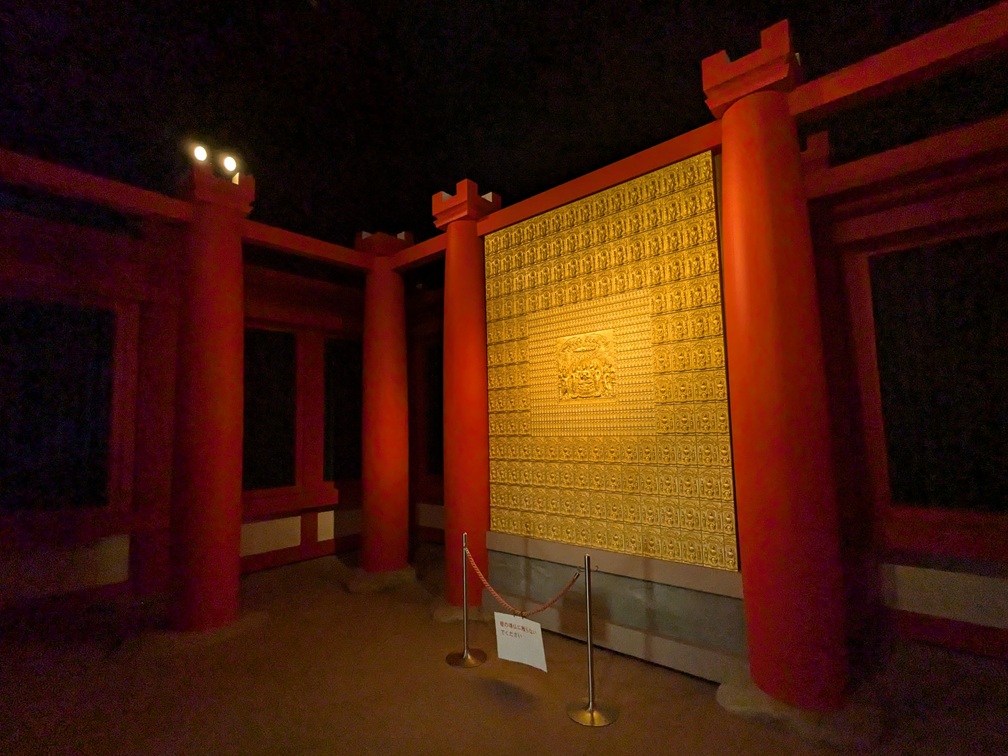

展示館では夏見廃寺の歴史や発掘調査結果等を学ぶことができる他、金堂を復元した部屋(ここのみ撮影可)もあります。

また、伽藍の復元模型もあります。

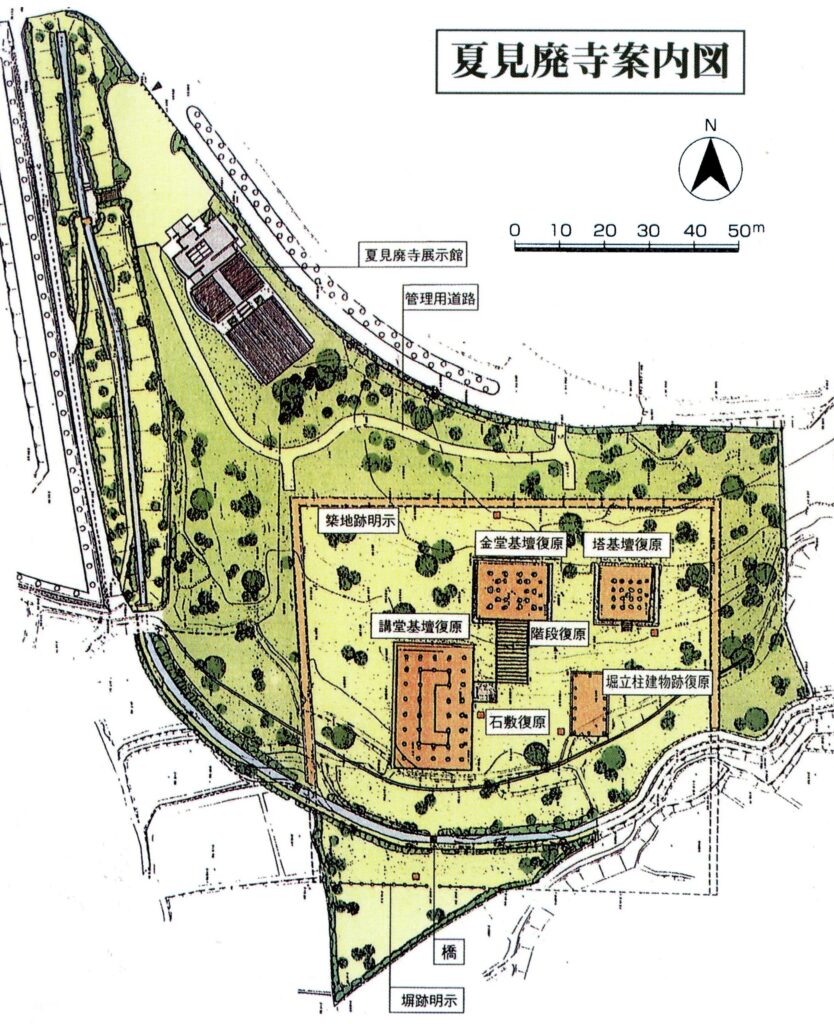

②伽藍全景

夏見廃寺の伽藍跡は整備されており、自由に見学できます。展示館の右奥(南東)へ続く道を進むと伽藍跡があります。

マムシやスズメバチ注意の看板もあったので、寒い時期の方が安心して見学できるかもしれません。今回は夏に行ったので、マムシとスズメバチに怯えながら?の見学でした(笑)ただ、草はある程度刈られていたので、そこは安心かも・・・。

伽藍配置は次の図のようになっています。

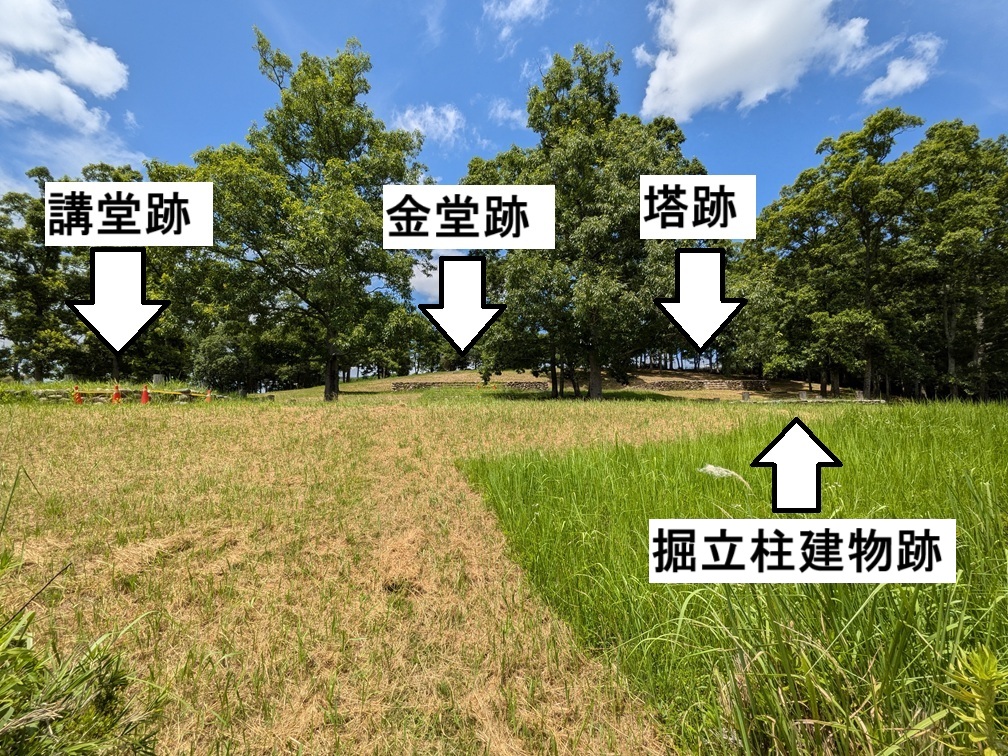

伽藍跡は南向きの斜面にあります。斜面の上から見るとこんな感じです。

右手前が金堂跡、左が塔跡、右奥(写真が少し切れている所)が講堂跡、中央奥が掘立柱建物跡です。

斜面の下から見るとこんな感じです。下からなので、少し見づらくなっています。

これらの伽藍を囲む築地塀跡も確認されており、少し高みになった小道のような形で塀の位置が示されています。

③金堂跡

伽藍の中央北部にあった金堂は本尊がまつられていた建物です。礎石は20個中、19個が現存しています(現在は20個あるので、恐らく1個は復元)。

金堂の基壇の規模は正面幅14.36m、奥行11.8mです。金堂の正面には階段が設けられていました。

④塔跡

塔は伽藍の北東部にあった、仏舎利(釈迦の遺骨)を納める建物です。塔の基壇は一辺11.25mの正方形です。

礎石は16個中、5個が現存しています(現在は16個あるので、恐らく11個は復元)。

また、中央には心礎が残っています。

⑤講堂跡

伽藍西部にあった講堂は仏典の講義や法要を営む建物です。礎石・柱の位置がわかりやすく示されています。

多くの古代寺院では、講堂は金堂と塔の中間の後方に位置します(例えば法隆寺)。しかし、夏見廃寺の講堂は位置が異なります(金堂の斜め前方)。これは夏見廃寺がある場所の地形に制約されたためとされています。

講堂の基壇は東西15.6m、南北24.6mで、東向きです。内部には須弥壇(仏像を安置するための檀)が設けられていました

⑥掘立柱建物跡

講堂の東、塔の南では掘立柱建物跡が見つかっています。これは僧が住む僧房の可能性があるとされています。

⑦南側の掘立柱塀跡

初期の夏見廃寺の伽藍は狭く、講堂跡のあたりが南西端であったと考えられています。後に伽藍は西・南に拡大されました。南限の部分では発掘調査で掘立柱塀跡が出土しています。柱間が少し広い所があり、ここに門があったと考えられています。

以上が夏見廃寺跡です。常時かはわかりませんが、草も刈られていて、とても見学しやすい所です。それほど広くも無いので、時間もかからず、斜面も緩やかなので疲れません。注意はマムシとスズメバチですかね・・・。

古代寺院跡の伽藍配置がわかりやすく示されている所は多くないと思うので、夏見廃寺跡は古代寺院を感じることができる?貴重な場所ではないでしょうか。幸い?人も少ない(ほぼいない)ので、行ってみるとよいかもしれません。

※記事の内容は2025年7月時点のものです。

《参考文献》

- 山田猛『夏見廃寺の研究』(青山文芸社、2002年)

- 「史跡夏見廃寺跡」(名張市教育委員会、2006年)

- 『斎宮ガイドブック』(斎宮歴史博物館、2024年)

コメント