お城と言えば、漆喰の壁や立派な石垣等の堅固で美しいものをイメージしませんか?それは日本に残る城跡ではほんの僅か、少数派です。大多数は戦国時代までに築かれた、土でできた城です。

やがて江戸時代には石垣が発達し、枡形虎口と言われる堅固な出入口も設けられていきます。対して戦国時代にはそれらはあまり用いられていません。

今回はそんな戦国時代末期の城で、地域の勢力が築いたと考えられている三重県紀宝町の京城(みやこじょう)を紹介します。戦国時代の城ですが、石垣や枡形を導入し、戦国時代の中でも防御設備が発達した姿を見ることができます。

京城の歴史

京城があるのは三重県紀宝町大里です。下の地図の赤丸で囲んだ所が京城です(場所の参考のため、グーグルマップも載せておきます)。

.jpg)

これを見ると、ちょうど川が山の間を突き抜けている(山と山の間が狭くなった)所に京城があることがわかります。恐らくは陸路だけではなく川の通行も押さえる(見張る)役割があったのではないでしょうか。

京城は遺構から、15世紀後半~16世紀前半の間に造られ、16世紀中頃以降に石垣を持つ城に改修されたとみられています。

京城を築いたのは堀内氏善と考える人もいます。しかし、氏善は織田信長・豊臣秀吉・徳川家康の時期(16世紀後半~17世紀初め)の人物なので、遺構から推定されている時期とはずれがあります。

最近の説では、当初築城したのは、この地域で勢力があった榎本氏という一族で、榎本氏を併合した堀内氏のもとで城が改変されたと考えられています。

堀内氏善は関ヶ原の戦いで西軍に味方して改易されます。後世に書かれた史料では、関ヶ原の戦い後、氏善が一時期京城にいたと記されています。このことから、堀内氏は当初の築城者ではないとしても、京城との関りが深かったことがわかります。

京城の遺構

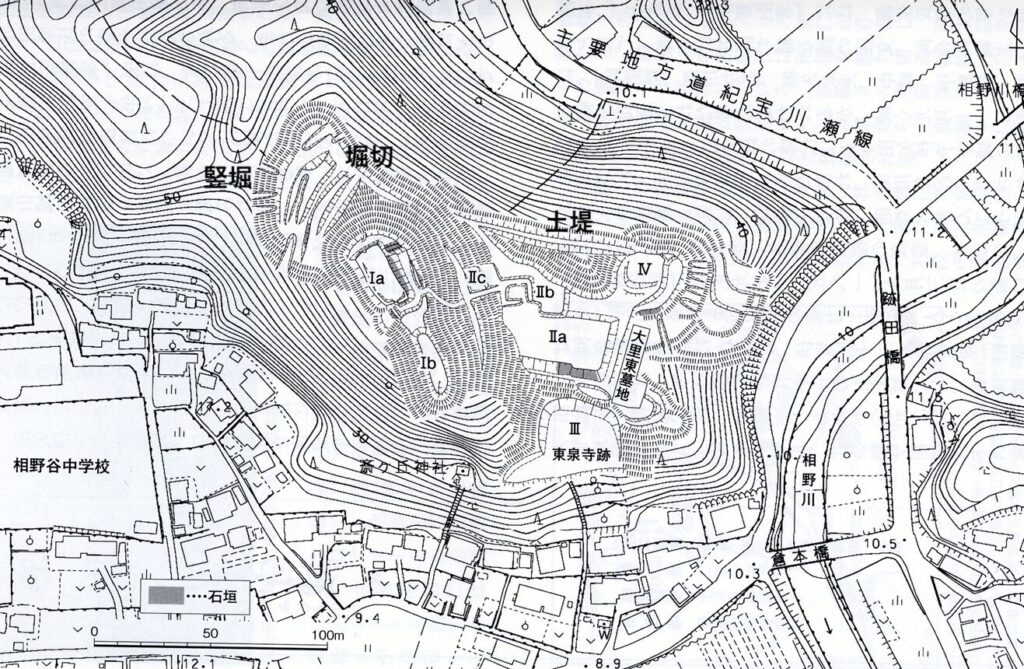

京城の遺構の状況は下図(『三重の山城ベスト50を歩く』より引用のものに加筆)のとおりです。

京城は大きく分けて高所にある曲輪Ⅰa・Ⅰbと、その下にある曲輪群からなります。下の曲輪群はⅡa~Ⅱcがあり、その下に曲輪Ⅲ(東泉寺跡)があります。Ⅱaの北東には少し離れて曲輪Ⅳがあります。

では、城へと入ります。城の南には集落があり、家々の間の道から曲輪Ⅲへ入ります。ここが現在の城への入口になります。

曲輪Ⅲにあたる所には江戸時代に東泉寺という寺院がありました。この曲輪の東端には室町時代・戦国時代の宝篋印塔や五輪塔があります。また、曲輪Ⅲから東への小道を少し進むと石仏があり、文明13(1481)年の銘があります。

-768x1024.jpg)

曲輪Ⅲの北辺の坂道(大里東墓地への道)の途中から曲輪Ⅱaに上がることができます。下の写真ではわかりにくいですが、曲輪Ⅱaは実際に見るととても広く、居住空間と考えられています。

-1024x768.jpg)

-1024x768.jpg)

少し寄り道して曲輪Ⅱaから曲輪Ⅳへ行くと、曲輪Ⅳの北西角から西へ長く延びる土堤が見えます。北側は崖になっており、これは北からの攻撃に備えた防御施設と考えられています。土堤の上は歩くことができ、北側の崖の高さを実感できます(落ちないように注意)。

-1024x768.jpg)

曲輪Ⅱaに戻り、曲輪の北西部から上の曲輪Ⅰに向かいます。曲輪Ⅱaの北西部には枡形とされる区画があります。枡形とは、敵が直進できないように、一旦左か右に曲がらせている部分です。↑ ← ↑の順に進む感じです。

上の写真は枡形を南側から見たものです。右奥へ抜ける道は当時のものではありません(ここは土塁があった)。手前から左奥への道が食い違い状になっており、枡形と言えば枡形です。江戸時代の城に見られるような明確な枡形虎口と比べると、かなり不完全な感じがします。

江戸時代は築城技術がかなり進んだ時代なので、それと比べると京城の時代の未熟さを感じます。また、織田・豊臣氏の影響力が及んでいた地域では築城技術も進歩していますが、そうではなかったこの地域の築城技術のレベルを知ることもできます。

曲輪Ⅱcの南側を通り、曲輪Ⅰへと上っていきますが、ここの崖はかなりの高低差があります(下の写真)。

-1024x768.jpg)

ここを攻め上るとすると、曲輪Ⅰからの攻撃も考えたら、なかなか難しいでしょう。上るだけでも大変な高さです。

上る道の左右には曲輪Ⅰaの石垣が見えます。

-1024x768.jpg)

-1024x768.jpg)

京城の北方には赤木城がありますが、豊臣氏の勢力下で築かれ、石垣も先端技術が導入された赤木城と比べると、積み方にかなり違いがあります。京城跡は野面積みという、技術的には初期のものです。

京城の石垣は織田・豊臣氏勢力下の技術によるものではなく、この地域で独自に発達したものと考えられています。

曲輪Ⅰへ上ると、ちょうどⅠaとⅠbの間のところに至ります。曲輪Ⅰbはあまり整地されていませんが、Ⅰaは平場のようになっており、曲輪という感じがします。

-1024x768.jpg)

曲輪Ⅰaから曲輪Ⅱを見下ろすと、下から見上げた時と同じく、かなりの高低差があることがわかります。

-1024x768.jpg)

また、曲輪Ⅰaからは西側の平地を望むことができます。城が使用されていた当時は周囲に樹木はなかったでしょうから、360度にらみを効かせることができたでしょう。まさに城を築くには適した場所であったことがわかります。

さて、頂上まで来ましたが、京城はこれで終わりではありません。曲輪Ⅰaには北側へ下りる道があります。この先にも見どころがあります。

曲輪Ⅰaから北西へ急な崖を下りると、すぐに左右に延びる道のようなものがあります。道は周辺より少し低い位置にあります。これは堀切です。

堀切は山城の尾根部分によく見られる防御設備です。尾根の方向に対して垂直に(尾根を断ち切るように)大きな溝を掘ることで、尾根を上って攻めてくる敵が簡単に進めないようにするのです。

京城はこの曲輪Ⅰaの北西に3本の堀切を見ることができます。中でも2本目の堀切はかなり深く、尾根を攻めてきてもこの堀切を乗り越える(下り越える?)のは困難です。

-1024x768.jpg)

-1024x768.jpg)

この堀切の西には竪堀が何本も見られます。竪堀は斜面に掘られ、敵が斜面で自由に左右に動くのを防ぐ効果があります。

ここの竪堀はあまり深さが残っておらず、写真では不明確です。

-1024x768.jpg)

京城の主な見どころは以上です。堀切の東端から先ほどの土堤の西端部分を通り、曲輪Ⅱaの枡形へ戻ることができます。

京城は地域の山城としては規模が大きいのではないでしょうか。城の下の平地(集落がある辺り)からの高さもあり、更に城内でも高低差がかなりあります。土堤による北からの攻撃遮断、大きな堀切や何本もの竪堀も含め、強力な防御設備を備えた見ごたえのある山城です。

これらの防御設備は城の北・東側を中心に固めており(東側にも竪堀が何本もある)、北・東側から攻撃されることを意識しています。これには、北方に位置し、豊臣氏勢力下で築かれた赤木城が関係しています(詳しくは次回、赤木城の紹介で)。

城の内部は高低差はあれども、案内板の設置、樹木の伐採、崖の上り道のロープの設置といったように整備がかなり行き届いており、とても見やすい城です(高低差があるという意味では大変)。ただし、雑木林の中を歩くので、サンダル等はNGです。また、トイレはありませんので、注意してください。

現地にはパンフレットは設置されていないので、下記参考文献の『三重の山城ベスト50を歩く』(又はそのコピー)を持っていくとよいでしょう。

これだけの城なのに、初心者でも見やすい城は珍しいのではないでしょうか。一度は訪れてみる価値があります。

なお、京城跡は雑木林の中にあるので、虫(特に蜂)が出る夏は避けて、(少し寒いですが)晩秋~初春頃に出かけると良いと思います。

※記事の内容は令和7年3月時点のものです。

《参考文献》

- 阿部猛・西村圭子編『戦国人名事典コンパクト版』(新人物往来社、1990年)

- 伊藤裕偉『聖地熊野の舞台裏』(高志書院、2011年)

- 福井健二・竹田憲治・中井均編『三重の山城ベスト50を歩く』(サンライズ出版、2012年)

コメント