今のひらがなの由来は漢字です。漢字のくずし字からひらがなができています。くずし字は、文字自体は今と同じですが、形がくずれていたり、続き書きしたりという文字です。今回はくずし字と、あ行のひらがなの由来となった文字を紹介します。

くずし字とは

くずし字とは、主に江戸時代以前に使用された文字で、現在の草書体のようなものです。

楷書とは異なり、一画一画を続けて書いたり省略したりして、現代の人には読みづらい文字です。書道で草書体を使っている人にはなじみがあるかもしれません。

今でも文字によっては(「本」とか)くずし字で書く人はいます。何を隠そう私も書ける字は書きます。急いでメモする時にめっちゃ役立ちます。それと、他人に読まれたくない時にも。

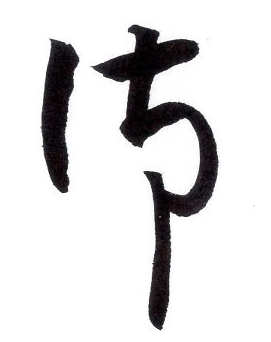

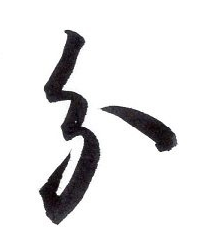

くずし字には、例えば次のような文字があります。

※以下の文字は私が書いたものなので、あまりきれいではありません。御容赦を。

→ これは「東」です。

→これは「御」です。

→これは「分」です。

とても読めませんよね。楷書体を少しずつくずしていくと、こんな文字になるのがわかるのですが、今回の本題ではないので、説明は省略します。

ひらがなとカタカナ

「ひらがな」は万葉仮名(漢字をかな文字として使用したもの)の草書体を簡略化してできた文字です。平安時代の初めに男性貴族や僧侶が使い始め、やがて女性の間で使われるようになりました。

「カタカナ」は、平安時代の初めに万葉仮名を早く書くために、漢字の一部のみを書いたことが起源とされます。漢字の一部(=片)を取ったためにカタカナ(片仮名)と呼ばれます。ひらがなに対し、男性が使う文字となりました。

つまり、漢字をかな文字として読んで使うようになり、その漢字をくずしていってできたものが、現在使うひらがなになっています。

※カタカナは、前述のように、漢字の一部を取ったもので、くずし字からできたものではないので、今回は省略します。

ひらがなの由来となった文字

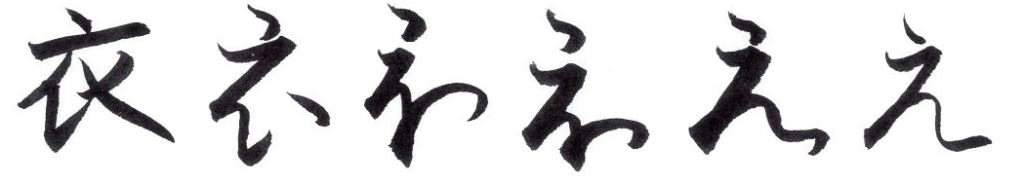

では、実際に漢字からひらがなができていく過程を見てみましょう。ちょっと頑張ってくずれていく様子を書いてみます。

まずは、「あ」です。

このように、漢字の「安」を「あ」と読んでいましたが、その「安」の字がくずれていき、現在の「あ」になりました。

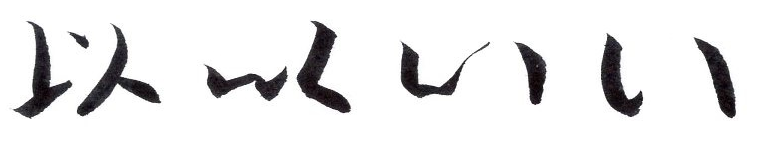

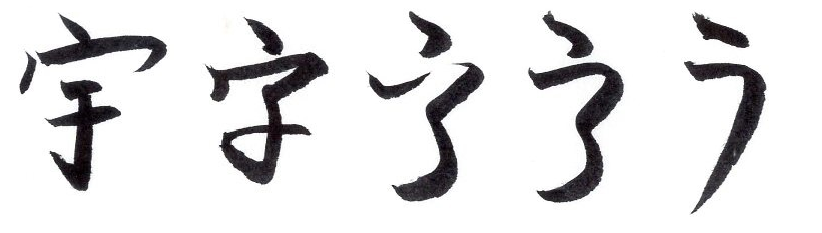

続いて、「い」~「お」を見てみましょう。

こんな感じです。お気づきのように、漢字の読み方の中に、ひらがなが入っていますよね(安なら読み方に「あ」が含まれている)。「衣」は「い」のような気がしますが、「衣文(えもん)」のように「え」とも読みます。「於」は「於いて(おいて)」と読みます。

ただし、書き順は今とは異なるのもあります。この書き順で子どもには教えてはいけません(←念の為…)。

昔の「かな文字」はいくつもある

さて、「あ」~「お」の基となった文字は前述のとおりですが、実は昔は同じ読み方でも複数のかな文字があることが多いです。例えば次のような文字です。

阿・愛 → あ

伊・移 → い

有・羽 → う

江・得 → え

実際に古文書を読む時は、きれいに「あ」のままの形で書かれていればよいですが、どう見ても「安」の形のままのことも多いです。

まずは書かれている文字を漢字として読むのか、ひらがなとして読むのかを判別する必要があります。次に、例えば「あ」と読めそうなら、元はどの漢字なのかを確認します。例えば、明らかに「以」なのに、「あ」とは読めないので、矛盾しないかどうか、です。

漢字かひらがなかを見分ける

漢字かひらがなか、どう見分けるのか?私の場合は………慣れと勘です……というと言い過ぎですが、まずはくずれ具合です。

「ここまでくずしていれば、さすがにひらがなだろう」とまずは見た感じで当たりをつけます。そして、その前後を読んで、正しいかを判断します。

また、文章を読んでいくと、次はこの文字が来るだろうと当たりをつけることができます。それで読んでみて、意味が通れば正しいということになる、という手順もあります。「伊賀のく…」と来れば、「伊賀のくに(国)」だろうから、次は「に」かな?という感じです。

当たりをつけることから始めるという意味では、最初は勘を使うことも多いです。勘が働くようにするには、経験を積んで慣れるしかありません。

色々な漢字・ひらがなが使われる

ひらがなだろうと当たりをつけたら、元の漢字と矛盾しないかを確認して、クリアです。

ややこしいのは、例えば一つの手紙でも、「あ」に「安」を使ったり「愛」を使ったりすることです。同じ人が同じ時に書いたものでも、そんなことがあります。

これは漢字でも言えることです。今ならテストで×になりますが、昔の人は読み方が同じなら違う漢字を使うことがあります。例えば、「小姓(こしょう)」と「小性」です。

何でそんなややこしいんでしょうか?「そんな使い方やめてくれよ」と何度言いたくなったことか…。

ひらがなが一文字に決められたのは明治33(1900)年です。この年の小学校令施行規則で、現在のように、ひらがな・カタカナがそれぞれ一文字だけと決められました(カタカナは12世紀ごろからほぼ一つになっていたようです)。

さて、色々とややこしい「ひらがな」について紹介してきました。ややこしいですが、実際に色々な漢字で表記すると、今では暗号のようなものができるかもしれませんね。

今後、順次ひらがなの由来となった文字を紹介していきたいと思います。なぜその漢字?というのもありますので、お楽しみに。

《参考文献》

- 児玉幸多編『くずし字用例辞典 普及版』(新装版、東京堂出版、1993年)

- 『日本史広辞典』(山川出版社、1997年)

.jpg)

コメント

突然のコメント失礼します。

個人的にタイムリーな話題の内容でしたのでコメントいたします。

漢字が好きな長男にこの崩し字の流れを教えたら、書けなかった「あ」が書けるようになりました。案外成り立ちって侮れませんね。

コメントいただき、ありがとうございます。

下手な手書きでしたが、お役に立てたのであれば幸いです。

か行以降も順次出していきたいと思います。

今後もお読みいただきますよう、お願いいたします。