前回、戦国時代の城として京城を紹介しました。石垣があるのは戦国時代の城では珍しいですが、積み方は野面積みという初期の技術でした。また、枡形も不完全なものでした。

今回紹介するのは赤木城(あかぎじょう)です。赤木城は豊臣氏の勢力下で築かれ、石垣や枡形の技術は京城よりも進んでいます。

また、京城の北方に位置する赤木城は、実は京城と関係が深いと考えられています。

赤木城はどんな姿で、存在意義は何だったのか?今回は戦国の京城に対する豊臣の赤木城を見ていきます。

赤木城の歴史

赤木城があるのは三重県熊野市紀和町赤木です。下の地図の赤丸で囲んだ所が赤木城です(場所の参考のため、グーグルマップも載せておきます)。京城からは直線距離で北北西に約15kmの場所です。

-739x1024.jpg)

地図にもあるように、田平子峠(地図の緑丸)という峠のすぐ北にあり、山奥の平地に接する丘陵に築かれています。ちなみに、オレンジ色の丸は有名な丸山千枚田です。

赤木城は石垣が豊臣氏の勢力下の技術によるもので、熊野地域では唯一赤木城のみに導入されています。京城の石垣とは大きく異なります。

本能寺の変後、羽柴(豊臣)秀吉は勢力を拡大する中で紀伊国へも攻め込みます。その中心となったのは弟の秀長です。

この地域では豊臣氏の侵攻に対して何度か一揆が起こります。一揆は鎮圧されますが、そういった在地勢力を抑え込むために、秀長が家臣の藤堂高虎に命じて赤木城を築城させたと考えられていました。が、実はそうではないという説があります(後述)。

発掘調査で出土した遺構や遺物からは、豊臣氏の時代で矛盾は無いことが確認されています。

豊臣氏の力によって築城された赤木城は、石垣や枡形に当時としては最新の技術が導入されています。

赤木城の謎

しかし、赤木城には謎がいくつかあります。一つは、当時の主要な道(北山道と言われます)からは外れた位置にあることです。京城がそうであったように、城の役割は主要な道や川を押さえることです。京城のそばには北山道が通っています。

しかし、赤木城のすぐ下には道(十津川道)はあるものの、それよりも主要であった北山道は離れた位置にありました。主要道を押さえるためにこの場所に築かれたとは考えにくいのです。豊臣期に築かれた多くの城とは異なり、城下町もありません。

しかし、実は赤木城にとって重要であったのは十津川道の方なのです。赤木城の直下を通る十津川道の先には十津川という地域があります。当時、赤木地域は十津川地域と一体のものとして考えられていたため、赤木城にとってはこの道の方が重要だったのです。

次に、発掘調査では遺物が出土しているものの、その数はかなり少ないという謎があります。遺物が少ないということは、城があまり使われなかったということです。

更に、京城は山の上や尾根にありましたが、赤木城は南向きの谷間にあります。周りには城よりも高い山があります。京城で大きな防御設備であった堀切についても、赤木城は北の尾根に1本あるのみで、防御力が高いとは言えません。

豊臣氏に反抗する一揆が起こった地域は赤木城から見て北の方角にあたります。北方の一揆勢力に対抗するために赤木城を築いたのであれば、北からの攻撃を想定するはずです。しかし、北からの攻撃に備えるならば、攻め上りやすい北の尾根に1本の堀切のみというのは不自然です。しかも赤木城は南向き(南が正面)の城になっています。

これは、北方に対する警戒感が薄い(=北方に敵がいない)ことを示します。北方に敵がいないということは、つまり、北方の一揆が鎮圧された後に赤木城が築かれたのではないか?と考えられるのです。ということは、赤木城築城の目的は、十津川地域との連携のみなのか?そうではありません。

実は、先ほど出てきた主要道である北山道が関係します。北山道は赤木城から離れた位置にありますが、道からは立派な石垣を備えた赤木城がよく見えるのです。

北山道は現在の県道40号線のあたりですが、現在もそこからは赤木城の全貌を眺めることができます。石垣もよく見えます。

-1024x768.jpg)

このことからは一つの仮説が立てられています。

北山道を南へずっと進むと、京城に至ります。京城は北・東側に大きな土堤や堀切、何本もの竪堀がありました。ということは、北からの攻撃への警戒感が大きいのです。

赤木城が豊臣氏の城であった一方、京城は地元勢力である堀内氏の勢力下にあったとされています。堀内氏は早くから豊臣氏に臣従したとされていますが、実は両者が対立した時期があったのではないか?

十津川・赤木城の地域を押さえる豊臣氏と、新宮(堀内氏の拠点)・京城を押さえる堀内氏。京城から北へ続く北山道を通る人々に堅固な赤木城を見せつけることは、豊臣氏の力をこの地域に見せつけたことでしょう。だからこそ、堀内氏が豊臣氏に臣従した後、赤木城は存在意義が薄くなり、あまり使われないまま短期間で城としての役目を終えたのです。

このように、豊臣氏・堀内氏の間に対立があったとすると、赤木城の謎はすんなり理解できます。

赤木城の遺構

さて、前置きが長くなりましたが、ここからは赤木城の中を見ていきます。

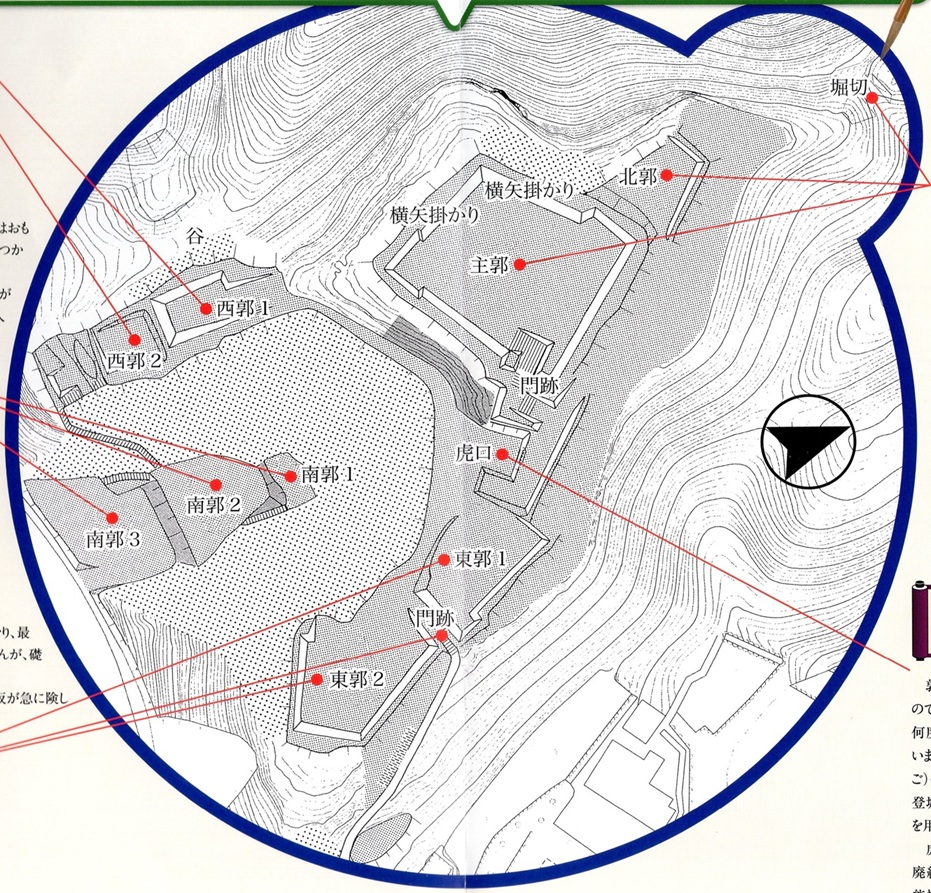

赤木城の遺構の状況は下図(城跡に設置されているパンフレットより引用)のとおりです。

赤木城は大きく分けて主郭、主郭の北にある北郭、主郭の南東にある東郭、主郭の南西にある西郭、主郭の南にある南郭からなります。北郭・東郭・西郭は主郭から続く尾根、南郭は谷にあります。

この内、南郭からはかまどの跡が発見されており、生活の場として使用されていたと考えられています。

赤木城への入口は2つあります。1つは東郭南東にある駐車場から東郭へ上っていくルート。もう1つは南郭直下の道路から南郭へ入り、西郭へと上っていくルートです。南郭のルートは駐車場が無いので、駐車場がある東郭ルートの方が便利です。今回は東郭ルートで見ていきます。

駐車場にはトイレがある他、説明板やパンフレットも設置されています(補充されていないと無いかも)。

駐車場に車を停め、東郭への道を上り始めてすぐ、左側に整地された平場があります。ここは鍛冶屋敷跡と伝えられている場所です。

ここから道を上っていきます。階段は土嚢で作られていますが、破れているものも多いので、足元には注意が必要です。

やがて東郭1と2の間にある門跡に至ります。ここから東郭へ入ります。門跡には両側に石垣があるほか、礎石が残っています(下の写真の赤丸)。

-1-1024x768.jpg)

-1024x768.jpg)

-1024x768.jpg)

-1024x768.jpg)

東郭は門跡を挟んで南と北の2つに分かれています。

-1024x768.jpg)

-1024x768.jpg)

この東郭1から主郭へ向かって虎口があります。

写真にもあるように、この虎口には現在は階段が設置されていますが、発掘調査では階段の跡は見つかっていません。このため、実際の上り口がどこであったのかは不明です。

虎口を上って左へ曲がると、主郭への門跡があります。

-1024x768.jpg)

-1-1024x768.jpg)

ここの門は明確な枡形になっています。京城の枡形は不明確でしたが、豊臣氏の技術で築城された赤木城は京城との差を感じます。写真で比べてみましょう。

-2-1024x768.jpg)

また、この付近の石垣は発掘調査時点で崩れていたため、当時を想定して積み直されたものです。とはいえ、京城の自然石を積み上げた状態の石垣とは異なり、大きな石を積み上げて、間には小さな石を詰めて安定させています。この積み方は、(不完全かもしれませんが)打込接(うちこみはぎ)と言います。石の端の線(横線)がほぼ一直線になっている点も京城とは異なります。

-1024x768.jpg)

-1-1024x768.jpg)

門跡から主郭へ入ります。主郭は広く整地され、眼下を遥かに見下ろすことができます。

-1024x768.jpg)

-1024x768.jpg)

-1024x768.jpg)

-1024x768.jpg)

この主郭の石垣は真っすぐではなく、少し出っ張りを持たせた横矢掛かりがみられます。

-1024x768.jpg)

横矢掛かりは石垣を上ろうとする敵等を横から攻撃するためのものです。主郭には他にも横矢掛かりが設置されています。

主郭の北には北郭があります。

-1024x768.jpg)

-1024x768.jpg)

上の写真(右)は北郭を北側(下)から見たものですが、あるような無いような石垣が残っています。防御力としてはかなり低いです。この北郭の少し北の尾根の先には堀切が1本あるので、一応、防御は想定しているようですが。

主郭から戻り、先ほど上ってきた東郭と主郭の間の虎口を下りて西郭へ向かいます。

下の写真は西郭1を北側から見たものです。

-1(北より)-1024x768.jpg)

西郭1は写真の先(南側)にも立派な石垣があります。西郭2も同様の構造になっています。

-1024x768.jpg)

また、西郭1の北西角には四角く掘り込まれた部分があります。これは食料を貯蔵する所か水溜めと考えられています。

-1024x768.jpg)

先ほどの図面にはありませんが、西郭2の下には更に2段の小さな区画があり、石垣もあります。

その下から階段を通って南郭へ下りることができます。南郭には全部で3段の区画があります。

-1024x768.jpg)

-1024x768.jpg)

最上段にある南郭1は小さいですが、南郭2・3は広い区画となっています。かまど跡が見つかったのは一番下の南郭3ですが、埋め戻されているのか、現在は見ることはできません。ここが生活の場であったことは、南郭が谷間にあることや、石垣が無いなど、防御機能があまり無いことからもわかります。

赤木城の各郭は以上です。南郭からは道路に出ることができるので、そこから駐車場へ戻ることもできます(西郭への道を戻る(上る)のは結構大変)。

赤木城は豊臣氏の影響下で築かれており、この地域では随一の築城技術が見られます。前述のような謎はあるものの、(谷間の中にあるとはいえ)尾根を利用して築かれ、石垣や枡形を利用した城となっています。

駐車場が整備され、各郭には説明板も設置される等、見学しやすく、初心者にも優しい城です。ただし、雑木林の中にある京城ほどではないとはいえ、赤木城も山にあるので、虫(特に蜂)が出る夏は避けて出かけると良いと思います。

近くには、この後紹介する田平子峠や丸山千枚田もありますので、一緒に訪れてみましょう。

田平子峠

赤木城へ来るまでに通ることが多いと思いますので、逆順になりますが、赤木城の後は田平子峠(たびらことうげ)へ行ってみましょう。

赤木城の駐車場を出て、右へ向かいます。方角としては赤木城の南西にあたります。曲がりくねった一本道を上っていき、頂上の三差路の所が田平子峠です。駐車場もあります。

ここは豊臣氏に反抗する一揆(江戸時代初めの大坂の陣の時に、当時の紀州藩主浅野氏に対して起こった一揆という説も)の参加者等を処刑した刑場跡とされています。現在は昭和43年に建てられた供養塔があります。

丸山千枚田

丸山千枚田は田平子峠から南東の道(県道765号線)を進みます。県道40号線に出たら南へ道なりに向かうと到着します。

丸山千枚田の上の方には、小さいですが駐車場も設けられています。ここからは非常にきれいな棚田を望むことができます。

美しい光景ではありますが、非常に小さな田やゆがんだ形の田も多くあります。現代の農業機械が入るのは難しそうです。昔の人々が、僅かな土地でも稲作をし、少しでも収穫を得ようとした努力を感じることができます。

※記事の内容は令和7年3月時点のものです。

《参考文献》

- 伊藤裕偉『聖地熊野の舞台裏』(高志書院、2011年)

- 福井健二・竹田憲治・中井均編『三重の山城ベスト50を歩く』(サンライズ出版、2012年)

- 赤木城跡に設置されているパンフレット(熊野市観光スポーツ交流課、2022年)

コメント