今回は奈良県橿原市にある今井町を紹介します。今井町は戦国時代に寺内町が形成されました。寺内町とは、浄土真宗の寺院を中心に、周辺に形成された町で、環濠(堀)で周囲を囲まれているといった特徴があります。今井町では現在まで道路等が当時のまま残っているほか、江戸時代の建物も多く残り、環濠も一部復元されています。どんな町なのかを見ていきましょう(全2回に分けて紹介します)。

寺内町とは

初めに、今井町で形成された「寺内町」について少し説明します。

寺内町は戦国時代に浄土真宗の寺院を中心にして形成された町です。今井町以外にも、富田林(現大阪府富田林市)、貝塚(現大阪府貝塚市)、一身田(現三重県津市)などの寺内町があります。

寺内町は外部勢力から町を守ることを意識しているため、町内の道路が一直線ではなく意図的に曲げられている、周囲に環濠(堀)がある、町への入口には門がある、といった特徴があります。

「浄土真宗寺院を中心とした町を外部勢力から守る」というと、本願寺系の一向一揆をイメージするかもしれませんが、そうとは限りません。例えば、一身田寺内町の中心となった寺院は専修寺ですが、専修寺は本願寺系ではなく、一向一揆に加わっていません(むしろ、一向一揆側よりも織田信長に近い立場)。

それらの町を守るための設備、特に環濠や門は現在まであまり残っていません。今井町も門は残っていませんし、環濠は一部復元されたものが見られるのみです。一方で道路はしっかりと残っていると思われ、道路が一直線でない(T字路になっている)所も見られます。また、江戸時代の町並みも整備されており、当時の雰囲気を感じることができます。

今井町の歴史

今井町があるのは現在の奈良県橿原市です。江戸時代までは大和国に属していました。

「今井」という地名が歴史上初めて登場するのは奈良興福寺の古文書で、至徳3(元中3・1386)年です。

今井町がいつ頃できたのかを示す史料は残っていませんが、13~14世紀頃に成立した町と考えられています。

寺内町の中心となったのは浄土真宗(真宗)寺院ですが、天文2(1533)年に浄土真宗門徒が今井のあたりで小屋を建て始めたとあるのが、今井と真宗の関係を示す最初の史料です。

16世紀には越智・筒井・松永氏等の地域勢力が争い、南大和地方には強い支配を行える勢力はありませんでした。そこに本願寺の勢力が進出してきます。永禄10(1567)年以降、南大和では真宗寺院・道場が各地に建設されていきました。今井町に寺内町が形成されていく頃、周辺地域はこのような状況でした。

今井町で寺内町形成の中心になった寺院は称念寺です。この称念寺の起源はわかっていませんが、天文2(1533)年に今井に建設された真宗道場が称念寺の前身ではないか、とされています。

称念寺の創建者は今井兵部と伝えられていますが、この人物の詳細は不明です。ただ、史料からは、天文~永禄期(1532~70年)に今井兵部は今井に自分の寺のような施設を持っていたことがわかっています。

しかし、その後今井兵部の名前が出てくるのは文禄3(1594)年で、かなり間隔が空きます。この間の今井氏の動向について、確実な事はわかっていません。

江戸時代の「大和軍記」という軍記物には今井兵部が今井の町を環濠で囲み、土塁を築いたとされていますが、後世の軍記なので、全てが事実かはわかりません。ただ、現在の今井町には環濠の跡があり、織田信長に降伏した時に土塁が破却されている(後述)ため、ほぼ事実ではないかと考えられています。

実際には今井町が商業の町として発達する中で、称念寺を中心にして町民の団結が進み、外部勢力への抵抗の手段として環濠等ができていったと考えられています。

このようにして今井町に寺内町が成立したのは天文期(1532~55年)頃と考えられています。この頃に東西南北の4つの町ができました。

さて、今井町は本願寺勢力の影響下にあり、織田信長に敵対します。しかし、天正3(1575)年に本願寺が信長と講和すると、今井町もそれに従って降伏します。信長は今井町を許し、土塁の破却が行われました。このことから、今井町にはこの時点で防御設備としての土塁が存在したことがわかります。

その後、本願寺は再び信長と戦いますが、今井町はそうはならず、在郷町(城下町などの「町方」に対して、農村として扱われる「在方」にあった商工業集落)として発展していきます。

文禄3(1594)年に、しばらく歴史から名前が消えていた今井兵部が再び現れます。この年、今井兵部は豊臣秀吉から豊臣氏直轄領の代官を命じられています。ここで登場した今井兵部は、先ほどの天文~永禄期に登場した今井兵部とは別の人物です。

『多聞院日記』には、天正11(1583)年に本願寺から今井へ、本願寺法主である顕如の子?が送り込まれたという話が書かれています。この人物が昔の有力者であった今井兵部の名前を継いだのではないかと推定されています。今井兵部の家は江戸時代まで称念寺の住職を務めています。

文禄4(1595)年の太閤検地の時点では、今井町には全部で6つの町(東西南北の4町と後からできた新町・今町)がありました。この頃には人口約4,000人、家数約1,200軒と伝えられています。

江戸時代になると、今井町は最初は幕府直轄領でした。元和5(1619)年から延宝7(1679)年までは郡山藩領、その後は再び幕府直轄領に戻って幕末に至ります。

江戸時代も今井町は経済力が豊かで、独自の紙幣である「今井札」を発行していました。その発行は寛永11(1634)年で、各地で独自に発行された紙幣の中でも早い方です。現在の紙幣とは異なり、当時の紙幣はある程度の兌換(紙幣の額面と同額の、実際の金銀と交換すること)できる金銀を準備しておく必要がありました。今井町にはそれだけの財力があったということになります。

今井町の最盛期は17世紀後半で人口約4,400人、家数約1,000軒とされています。18世紀中頃には衰退を初め、人口・家数は徐々に減少していきました。

このように、戦国時代に寺内町となり、信長等の外部勢力とわたりあい、江戸時代には豊かな経済力を持っていた今井町は、現在でもその町並みを残しています。

今井町では昭和30(1955)年頃に町並みを守る動きが始まりました。昭和40年代には住民組織が結成され、同50~60年代には住民と行政が調査や話し合いを繰り返しました。並行して建物や道路の景観整備も始まりました。そして平成5(1993)年には重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。

現在の今井町の歴史的町並みは偶然残ったものではなく、住民の方々の努力があってのものなのです。

今井町の歴史を学ぶ~華甍(はないらか)~

さて、ここからは今井町の中を見ていきましょう。

今井町の最寄り駅は近鉄八木西口駅です。駅から一番近い今井町の北東部分までは徒歩5分ほどです。

大阪・名古屋・伊勢方面から来ると、八木西口駅まで行くには大和八木駅で乗り換えが必要になります。ただ、八木駅で降りて歩いても約10分で着くので、乗り換えずに歩く方が早いかもしれません。

さて、今井町の北東部にある蘇武橋に着いたら、ここからスタートします。マップを載せておきます。

以下では、このマップで番号やアルファベットがある所は【 】で番号・アルファベットを併記します。

大和八木駅・八木西口駅から歩いてくると、今井町の入口にあるのが蘇武橋です。蘇武橋を渡る手前、橋の北には今井町の説明板があります。同じような説明板は今井町の中にも何ヶ所かあります。

蘇武橋は欄干が赤く、擬宝珠(ぎぼし)も付いていて、昔の雰囲気のものになっています。橋を渡った所(橋の西)には樹齢400年以上の大きな榎の木があります。その下に今井町の案内図があります。

この蘇武橋の前の交差点は、かつて今井町への出入口であった9つの門の1つ、北尊坊門跡です。9つの門跡については、後ほどまとめて紹介します。

この交差点から南へ行くと、右前方に歴史的な大きな建物が見えてきます。この建物は華甍(はないらか)【L】と言います。

華甍は現在の名前です。この建物は明治36(1903)年に建てられたもので、高市郡教育博物館でした。昭和4(1929)年からは今井町役場として使用されていました。

現在は修理を経て、今井町の歴史に関する展示があります。展示では今井町の歴史が解説されている他、関連資料や今井町のミニチュア模型(かなり大きい)を見ることができます。今井町を散策する前に華甍で町の歴史を学んでおくと良いと思います。

ちなみに、華甍の西には駐車場(有料)もあります。

ここから今井町の門跡や建物等を紹介しますが、ジャンルごとに紹介するので、見学ルートの順とは異なります。ご注意ください。ちなみに全部見て回ると2~3時間かかると思います(建物内部を見学するかどうかにもよりますが)。

今井町の防御施設~9つの門跡と環濠~

寺内町は外敵から町を守るためのものなので、防御施設がありました。代表的なものは環濠(堀)と町への出入口を守る門です。現在、今井町では環濠・門とも現存しているものはありません。しかし、環濠は一部復元され、一部の門跡では道路に門の絵が描かれています。

まずは門跡から見ていきましょう。北東から時計回りです。

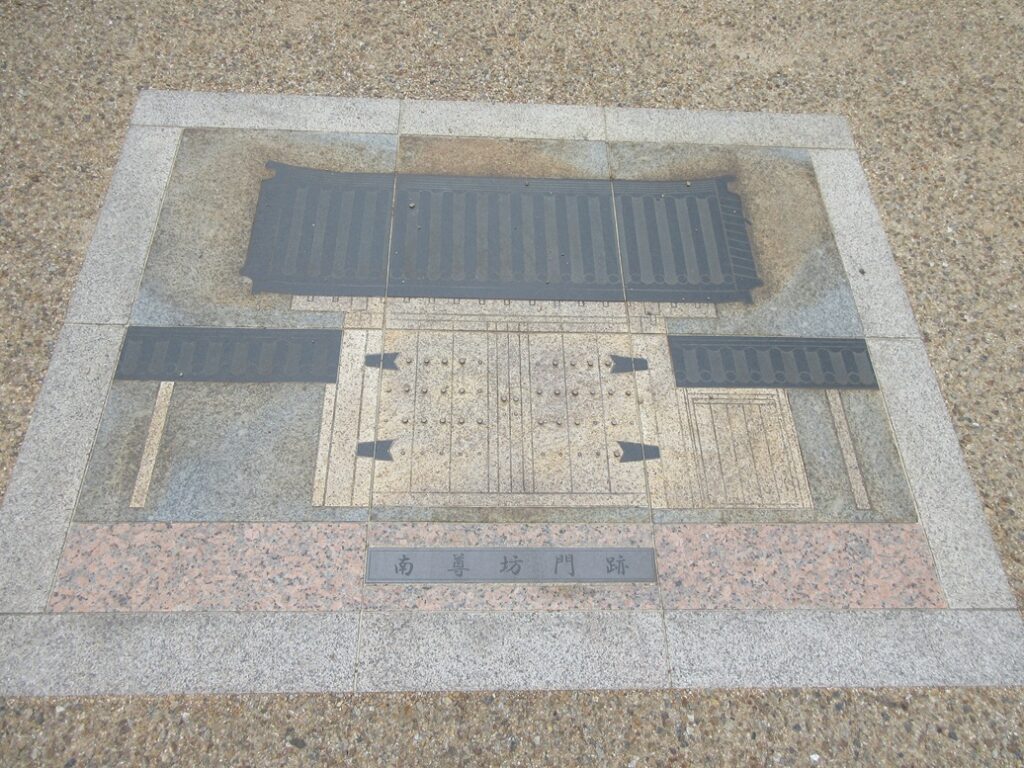

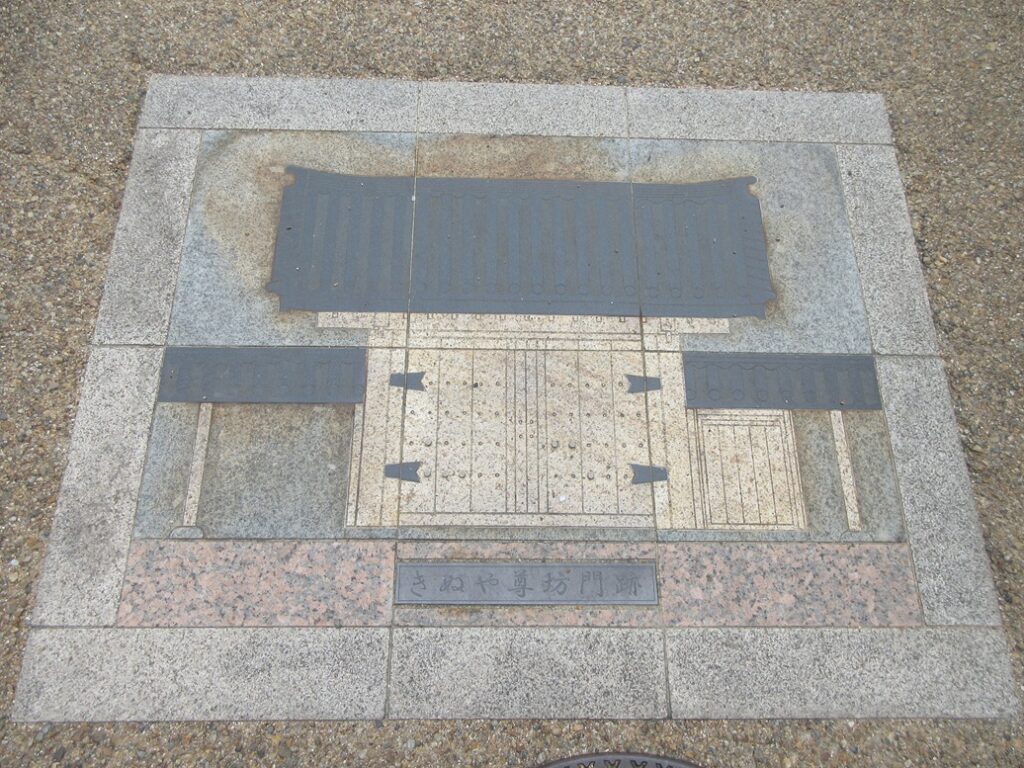

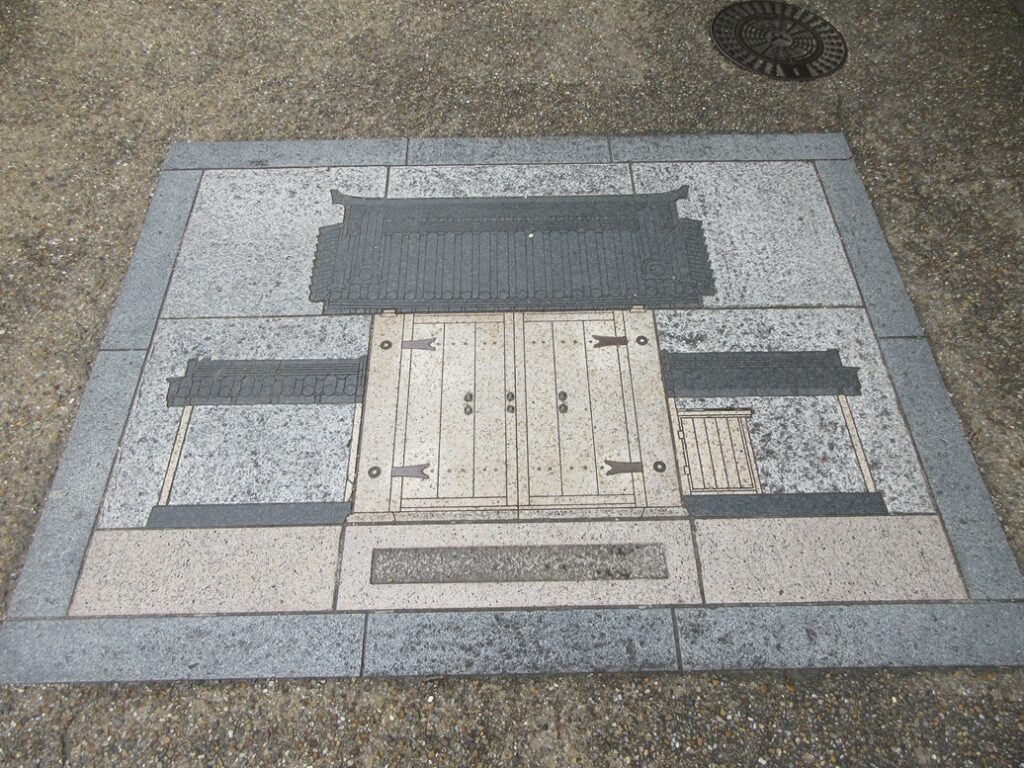

今井町の入口にあった蘇武橋のすぐ西にある交差点が北尊坊門跡です。道路には門の絵が描かれています。このような絵は他の一部の門跡でも何ヶ所か見ることができます。

今井町にはこのような門が9ヶ所あり、町の出入口となっていました。

北尊坊門跡から南へ行くと、次の交差点が中尊坊門跡です。

更に次に南にある交差点が南尊坊門跡です。

南尊坊門跡のすぐ南、華甍の手前のT字路を右(西)へ曲がります。曲がってすぐ、華甍の敷地の北辺には環濠を復元したような場所があります(後ほど書きます)。

ここから西へ進み、華甍の西隣の今井地区公民館を過ぎた所にある交差点がきぬや尊坊門跡です。

その次(西)の信号交差点が辰巳口門跡です。

交差点の南東には今井小学校があり、道路に面した塀は歴史的な雰囲気のものになっています。

その次(西)の交差点が南口門跡です。

この交差点の横には南口門が復元されています。【8】

この先(西)で今井町の南西の角になり、道は北へカーブします。このカーブのところには環濠が復元されています(後ほど書きます)。

環濠の北の端の交差点付近が西口門跡です。

今井町の西の出入口はこの西口門のみでした。

上の写真の道の右奥、大きな建物の手前で道は左へカーブします(カーブせずにそのまま写真の奥へ進むと、今井町の中へ入って行く)。カーブしたら、そのまま町の西辺に沿って北へ進みます。やがて右へカーブする所があり、すぐの交差点が乾口門跡です。この門は今井町の北西部分にあり、北西の方角を昔は「乾(いぬい)」と呼んだため、それが門の名前になったのでしょう。

乾口門跡から東へ、町の北辺に沿って進みます。しばらく行くと道は左(北)へカーブし、すぐに右(東)へカーブします。カーブを過ぎてから1つ目の交差点が北口門跡です。

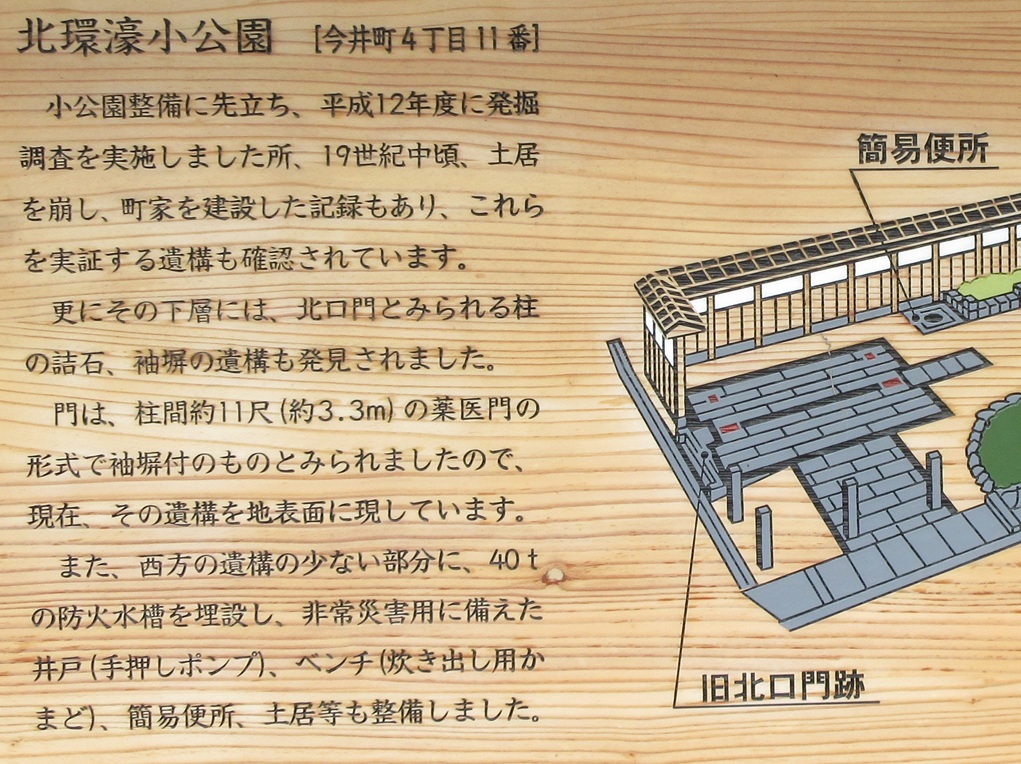

ここには交差点の南西角に北環濠小公園【14】があります。公園では発掘調査で北口門の跡とみられる遺構が出土しています。下の写真で地面に灰色のタイルが敷かれている部分が門のあった位置を示しています(正面から続くタイルが道、中央で左右に幅のあるタイルの部分が門跡)。

こうやって見ると、結構大きな門であったことがわかります。

以上が今井町の出入口であった9つの門跡です。例えば、同じ寺内町で現在も環濠がある程度残っている一身田(三重県津市)では、江戸時代の絵図に描かれている出入口は4ヶ所(主要な出入口は3ヶ所)なので、今井町の出入口は多い方かもしれません。

続いて、門跡を見る中で少し出てきた、復元された環濠を見てみましょう。1つ目は今井町の南東部分、華甍の北側です。

東の部分は水が殆ど無く、砂利が敷かれています。一方、西の部分は水が流れており、環濠の雰囲気があります。

2つ目は今井町の南西部分です。ここは昔の雰囲気があります(と言っても、もちろん当時の環濠を直接見たことはないので、想像ですが・・・)。

最初の写真は環濠の幅が狭めですが、他の写真では広い幅があります。

環濠は、戦国時代に遡る可能性がある環濠と、後の時代の環濠の2つがあったことがわかっています。新しい方の環濠は二重になっており、環濠の内側・外側と、2つの環濠の間にはそれぞれ土塁がありました(内側から順に、町→土塁→内側環濠→土塁→外側環濠→土塁→町の外)。内側の環濠は幅5mほど、外側の環濠は幅11~14mほどありました。土塁は幅5mほどです。

古い方の環濠の幅は更に広かったと推定されています。寺内町が形成された時期にできた環濠でしょうから、まさに今井町が外敵に対する備えを固めていく時期にあたります。10m以上の環濠なので、城の堀にも匹敵します。それだけ戦いの時代であったということを物語っているようです。

今回の紹介はここまでです。次回は、今井町に残る多くの江戸時代の建物等を紹介します。

※記事の内容は2025年6月時点のものです。

《参考文献》

- 『今井町史』(今井町史編纂委員会、1957年)

- 『橿原市史』本編上巻(橿原市役所、1987年)

- 橋詰茂「寺内町今井について」(『寺内町の研究』第三巻、法蔵館、1998年)

- 現地の案内板・パンフレット・華甍展示解説

.jpg)

コメント