歴史の授業で登場する大仙古墳(大仙陵古墳とも。以下「大仙古墳」と表記。)。昔は仁徳天皇陵と言われていましたが、今は大仙古墳と呼ばれます。それは何故なのか?どのくらい大きいのか?今回は大仙古墳がどんなところなのかを紹介します。

※令和7年6月に、明治時代に大仙古墳から出土していた刀子(とうす)等が発見されたというニュースがありました。令和7年9月7日、この出土品に関する情報を追記しました。

※令和7年9月7日、大仙古墳の周辺にある小さい古墳(陪冢=ばいちょう)に収塚古墳を追記しました。

※令和7年9月7日、百舌鳥古墳群ビジターセンターの情報を追記しました。

なぜ名前が変わった?

「大仙古墳」と「仁徳天皇陵」。大阪府堺市にある、同じ古墳を指す名称ですが、どちらの名前がしっくりきますか?

以前は教科書で「仁徳天皇陵」と呼ばれていましたが、最近は「大仙古墳」とあります。「伝仁徳天皇陵」と併記されている場合もあるでしょう。

かつては「大仙古墳」が仁徳天皇の古墳であるとされていました。しかし、それには疑問が呈され、結果として現在は「大仙古墳」とされています。

教科書(正確には『新もういちど読む山川日本史』)で説明されている内容を要約すると、次のようになります。

宮内庁が「仁徳天皇陵」と名付けたが、古墳にある埴輪の形から、この古墳は5世紀半ば~後半に造られたと推定されている。一方で、『古事記』では仁徳天皇は4世紀前半に亡くなったとされているので、時期が合わない。

このような経緯で、名前が変わったのです。天皇の古墳については、『古事記』などに記載された地名等から、現在のどの古墳に該当するかが、かつて判断されました。しかし、現在のような出土遺物の科学的な分析を加えると、疑問が出る場合も多いのでしょう。一方で、天皇陵とされる古墳は国により発掘が制限されています。

最近は、学者が特例で天皇陵に立ち入って調査をするということも行われています。発掘までの道はまだ遠いかもしれませんが、いつか誰の古墳かわかる日が来るかもしれません。

大仙古墳の出土品発見(令和7年9月7日追記)

前述のように、大仙古墳は現在立ち入る事さえ禁止されているため、発掘調査もできません。しかし、明治時代の初めに大仙古墳に入った人が現地で採取したとみられる出土品が存在することがわかりました。

現在の感覚からすれば、「出土品を個人が持ち帰るなんてとんでもない」ということになりますが、それは明治時代です。現在とは感覚が異なるので、一概に批判すべきではないでしょう。

今回見つかった出土品は刀子(とうす)1点と甲冑(かっちゅう)の一部2点と不明品1点です。令和7年9月7日まで堺市博物館で開催の「堺のたからもん」展で展示されていました。下の写真が出土品です(展示品は撮影できないので、博物館で配布されていたリーフレット「仁徳天皇陵古墳 新発見の副葬品」より引用)。

-1024x743.jpg)

明治5(1872)年9月7日に大仙古墳の清掃を行っていた際に、前方部(鍵穴マークで言うと下半分)で竪穴式石槨(石棺を納めるスペース)と石棺が見つかりました。今回の刀子等はその時に一緒に見つかったものです。

後日、正倉院宝物の調査で関西に来ていた柏木貨一郎(1841~98)という人物が、確認のため大仙古墳に派遣されました。柏木は石槨や石棺、甲冑の図を描いています。恐らくは柏木はその際に刀子等を持ち帰ったのでしょう。

刀子等は柏木の没後に実業家の益田孝(鈍翁、1848~1938)の手に渡ったと推定され、その後益田家から流出し、令和6年に國學院大學博物館の所蔵となり、現在に至ります。

柏木は建築家・古美術鑑定家・収集家で、古物のコレクションも所有していました。岡倉天心・フェノロサ・モース等とも交流があり、明治政府の美術・博物館行政にも関わりました。

益田は実業家であるとともに、茶器や美術品の収集家でもありました。そんな益田から寵愛されていたのが柏木でした。多くの美術品を柏木家から受け継いでいます。

出土品に話を戻します。刀子は2つに分断されています。1つは長さ6.9㎝、もう1つは長さ3.7㎝です。幅は最大2.2㎝です。博物館で実物を見ても、その小ささがよくわかりました。元々は15㎝ほどの長さであったと推定されています。

現在見えるのは刀身そのものではなく、外側の鞘(さや)です。ただし、中には刀身とみられる部分も残っているようです。鞘は檜でできており、外側を金銅板で覆っています。

普通は鞘は革製なのに対し、今回のような金属板で覆われた鞘は、同時期では他に例が無く、大王家の副葬品に相応しいと評価されています。

甲冑の一部については、刀子よりも更に小さく、実物でもまさに「かけら」としか言えないような大きさでした。その小ささから、甲冑のどの部分かはわからないようです。ただ、柏木は甲冑の図を描いているため、元々の甲冑の形はわかります。今回発見された実物からは、図ではわからない素材(鉄地金銅張)が判明しています。

甲冑はその形から5世紀後半と考えられています。一方、大仙古墳の埴輪は5世紀半ばとされるもので、少しズレがあります。

これは、巨大な古墳を築くためには長い年数がかかったであろうことから、5世紀半ばのモノと5世紀後半のモノが両方あっても不自然ではないとされます。また、後円部と前方部に葬られたそれぞれの人物の埋葬時期が少しズレている可能性も考えられています。

いずれにしても、現在は発掘調査ができない大仙古墳の貴重な出土品や石棺等の図が明らかになったことは、今後の研究の進展に資するかもしれません。

出土品を持ち帰るという、現在では考えられないことが、結果として貴重な情報を提供することになったのです。

実際の大仙古墳の大きさは?

大仙古墳は日本最大の古墳です。形は前方後円墳で、いわゆる鍵穴の形です。北部が円墳、南部が方墳になっています。では、その大きさはどれくらいなのか?

古墳の周りには周濠(堀)がありますが、周濠を除いた古墳本体は長さ(南北)486m、幅(東西)307mです。周濠を含めると、長さは840m、幅は654mです。1周すると2,718mになります。

下の写真は古墳北東部にある距離を示す標柱です。

-1024x768.jpg)

左に行くと、古墳正面(南辺の中央部)まで1,000m、右に行くと同じく1,850mということです。つまり古墳を1周すると2,850mあるということです。先程の2,718mと少し差がありますが、道路は必ずしも古墳の周濠にピッタリ沿っているわけではないので、その影響でしょう。

実際に歩くと、南北(東辺)は10~15分、東西(南辺)は約10分です。結構長く感じると思います。1周すると、1時間近くかかるかもしれません。

大仙古墳の大きさを目で感じよう~長さ~

次に目で見てみましょう。最初の写真は、長さ(南北)の部分です。古墳の南東の角から北を見たものです。

-1024x768.jpg)

-1024x768.jpg)

周濠の写真は、手前に土堤があるのでわかりにくいです。道路の写真で見ると、先が見えないほど長いことがわかります。ちなみに、すぐ東側を走るJR阪和線で約1駅分あります。

また、周濠のすぐ外側は住宅が立ち並んでおり、大仙古墳は意外にも住宅地の中にあることがわかります。

次の写真は横幅です。古墳の南東の角から西を見たものです。

-1024x768.jpg)

-1024x768.jpg)

同じく先が見えず、とても長い(大きい)ことがわかります。左側(南側)は住宅地ではなく、大仙公園という公園になっています。公園の中には堺市博物館があります。

反対に、南西の角から東を見るとこんな感じです。

-1024x768.jpg)

この南辺の中央部に参拝所があります。

大仙古墳の大きさを目で感じよう~古墳本体はどれ?~

古墳の南辺にある参拝所は下の写真のようになっています。中央には鳥居がありますが、入れるのは鳥居のずっと手前にある柵までです。

下の写真は柵の所から正面を見たものです。

-1024x768.jpg)

この正面に見える森が古墳本体です。もはや山です。失礼な言い方ですが、古墳と言われなければ、その辺の丘や山にしか見えません。大仙古墳は面積も広いですが、高さもあることがわかります。

古墳本体がはっきりと見えるのはこの参拝所だけでしょう。

というのも、周囲の道路から古墳を見ても、見えるのは周濠や古墳本体の外側にある陸地だからです。

大仙古墳は古墳本体の周囲に、1重目の周濠→陸地→2重目の周濠→陸地→3重目の周濠(この外側に道路)があります。最初の方で掲載した写真は一番外側の周濠です。

側面(東辺)の写真を見てみましょう。

-1024x768.jpg)

写真に写っているのは内側から数えて3重目(一番外側)の周濠と、2重目・3重目の周濠の間にある陸地です。更に奥に少し見える陸地は、1重目・2重目の周濠の間の陸地です。

あの陸地の向こうに1重目の周濠があり、更にその奥に古墳本体があります。参拝所以外からは、恐らく古墳本体を見ることはできません。

古墳が造られた当初は木々が無かったでしょうから、それなら一番外側からでも古墳本体が見えたかもしれません。

ちなみに、当然ながら地上からは鍵穴の形はわかりません。大仙古墳が「がっかり」な観光名所とも言われる所以です。とはいえ、現地でこの大きさを体感すると、そう「がっかり」でもないでしょう。大きさに圧倒されたら、その時点で十分に壮大さを味わったことになるのではないでしょうか。

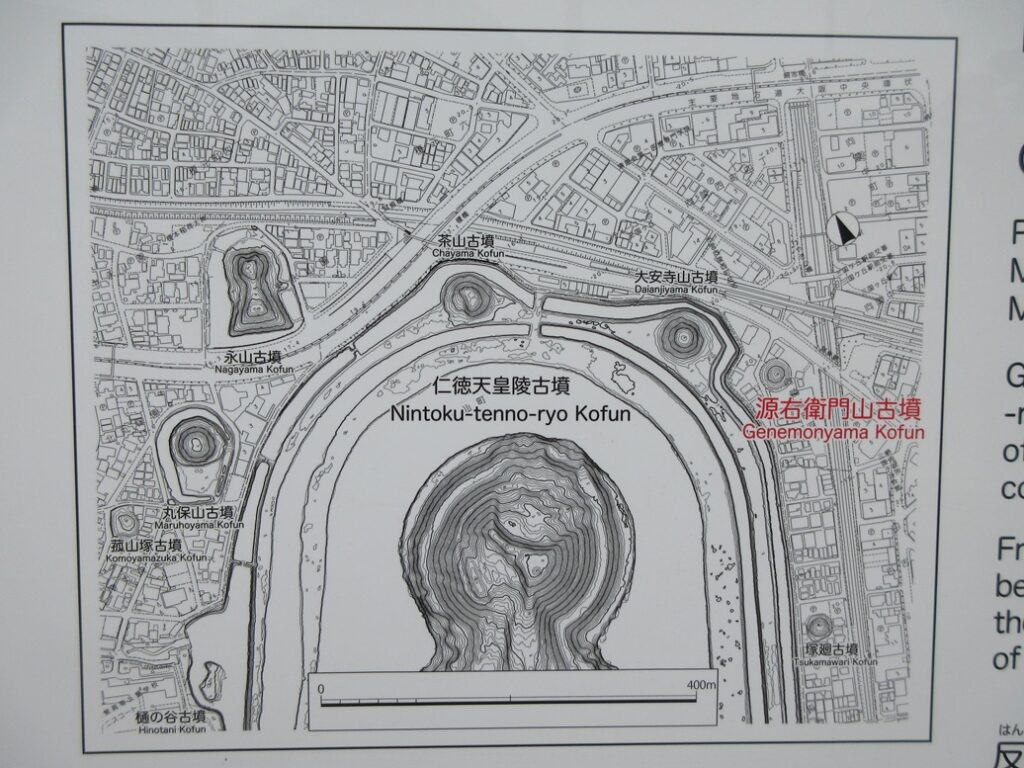

周辺には小さな古墳が点在

巨大な大仙古墳ですが、周囲には小さな古墳が点在しています。これらは大仙古墳と関係があると考えられている古墳で、陪冢(ばいちょう)と呼ばれます。

①源右衛門山古墳

大仙古墳北東部には源右衛門山古墳という陪冢があります。

大仙古墳とは異なり、源右衛門山古墳は円墳です。墳丘は2段で、直径34m、高さ5.4mです。

現在は埋められていますが、元々は周囲に幅5m、深さ1.8mの周濠がありました。この周濠から見つかった埴輪から、大仙古墳とほぼ同時期の5世紀中頃に造られた古墳と考えられています。同時期であることや大仙古墳に近い位置にあることが陪冢とされている理由です。

金網があって中には入れませんが、高さが約5mというだけあり、かなりの高さが感じられます。

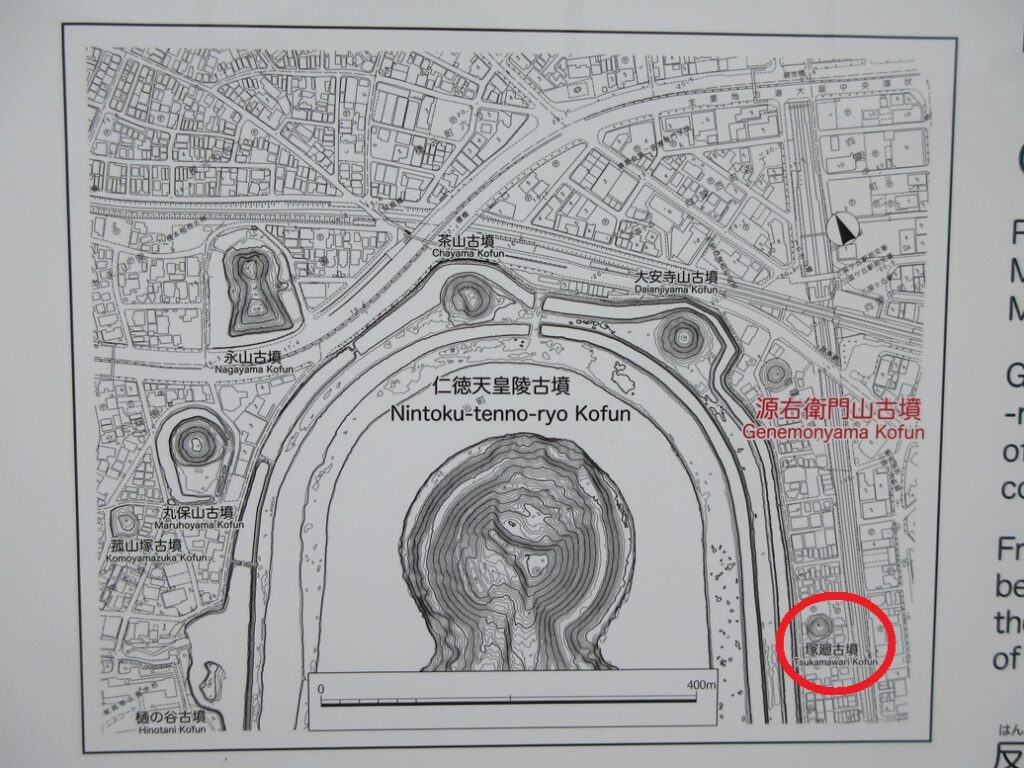

②塚廻古墳

大仙古墳の東辺中央付近のそばには塚廻古墳という陪冢があります。

源右衛門山古墳と同じく、塚廻古墳も円墳です。墳丘は2段で、直径32m、高さ5.1mです。造られた時期も同じく5世紀中頃です。

こちらも現在は残っていませんが、元々は周濠があり、幅は約10mでした。

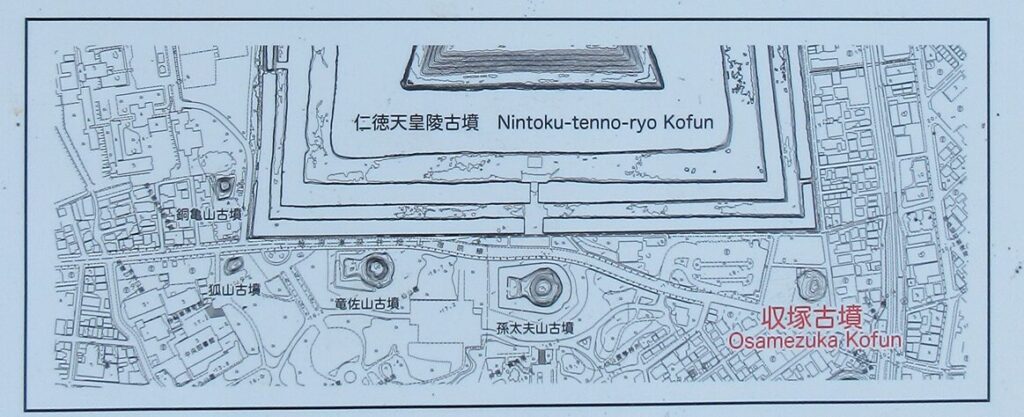

③収塚古墳(令和7年9月7日追記)

収塚古墳は大仙古墳の南東角の少し南にあります。

収塚古墳は源右衛門山古墳・塚廻古墳とは異なり、前方後円墳です。現在は後円部が残っており、前方部と周濠(堀)は広場の地面の色を変えて表現されています。

墳丘は長さ59m、後円部の高さは4.2mです。

造られた時期は源右衛門山古墳・塚廻古墳と同じく5世紀中頃です。

大仙古墳の周囲には、他にも陪冢と考えられる古墳が複数あります。

百聞は一見に如かず~アクセス~

以上が大仙古墳と陪冢です。大きさを伝えたいのですが、写真では伝えきれないほど巨大です。実際に行って、自分の目で確かめると、より圧倒されると思います。ぜひ行ってみてください。

大仙古墳の最寄り駅はJR阪和線・南海電鉄高野線の三国ヶ丘駅(古墳の北東の角付近)かJR阪和線の百舌鳥駅(古墳の南東の角付近)です。

【JR使用】

JRであれば天王寺駅から一本で行けます。ただし、百舌鳥駅は普通しか停車しないので、快速・区間快速も停車する三国ヶ丘駅の方が便利です。

天王寺駅から三国ヶ丘駅まで快速・区間快速で約10分、普通で約25分です。百舌鳥駅は三国ヶ丘駅の次です。天王寺駅からの快速・区間快速は1時間に計8本程度、普通は1時間に4本程度あります。

【南海電鉄使用】

三国ヶ丘駅は準急と各停が停車します。なんば駅からは準急で約15分、各停で約30分です。なんば駅からの準急は1時間に2本程度、各停は1時間に4本程度あります。

三国ヶ丘駅(古墳北東角)で降りて、古墳の東側を歩いて長さを実感し、正面(南側)に回って参拝。その後、古墳の南の公園内にある堺市博物館を見るのがよいかもしれません。

さすがに古墳の多い地域だけあって、堺市博物館は古墳に関する常設展示があります。大仙古墳だけではなく、周辺にある多数の古墳が出土品とともに詳しく解説されています。広すぎる博物館ではないので、ゆっくりと見ることができると思います。

堺市博物館は開館時間が9:30~17:15、休館日が月曜日(祝日・休日の場合は開館)・年末年始なのでご注意ください。

また、参拝所の少し南東には百舌鳥古墳群ビジターセンターがあります。百舌鳥古墳群・古市古墳群の航空写真の展示やお土産の販売の他、大仙古墳を空中から撮影した写真を背景に写真撮影ができる(大仙古墳の周りを箒で飛んでいるような写真が撮れるらしい)シアターもあります。

※記事の内容は、特に記載があるものを除いて2025年4月時点のものです。

《参考文献》

- 『日本史広辞典』(山川出版社、1997年)

- 米田雄介編『歴代天皇年号事典』(吉川弘文館、2003年)

- 『新もういちど読む山川日本史』(山川出版社、2017年)

- 「仁徳天皇陵古墳 新発見の副葬品」(國學院大學博物館他、2025年)

コメント