三重県にある名張市をご存じでしょうか?三重県の西部、奈良県と接する所にあります。

あまり聞いたことが無い町かもしれませんが、名張は江戸時代に津藩藤堂家最大の家臣である名張藤堂家の拠点で、名張藤堂家の屋敷(城は無い)を中心に小城下町を形成していました。

その中心にあった屋敷が一部残っているので、今回はここ(名張藤堂家邸跡)を紹介します。

名張藤堂家とは

名張は三重県の西部、忍者で有名な伊賀市の南西にあり、西と南は奈良県に接しています。

伊賀市と共に、江戸時代には伊賀国の一部で、津藩藤堂家の領地でした。現在の名張市街地は、江戸時代に津藩の家臣である名張藤堂家の屋敷を中心に形成された小城下町がもとになっています。その名張藤堂家の屋敷が現在も一部残っています(名張藤堂家邸跡)。

名張藤堂家とは、戦国武将で津藩藤堂家初代・高虎の養子・高吉に始まる家です。高吉は織田信長の家臣・丹羽長秀の子として天正7(1579)年に生まれました。最初は豊臣秀長(秀吉の弟)の養子となりましたが、後に秀長の家臣であった高虎の養子となります。

高吉は高虎のもとで朝鮮出兵などに従軍して活躍し、「小藤堂」とも呼ばれました。高虎には長らく子が生まれず、ゆくゆくは高吉が跡を継ぐはずでした。

しかし、関ヶ原の戦いの翌年、慶長6(1601)年に高虎(46歳)に男子が誕生します。この男子が後に高虎の跡を継いで2代藩主となる高次です。高次が生まれたことで、高吉の運命は変わったと言えるでしょう。

高虎は関ヶ原の戦いの後、それまでの所領であった伊予国で加増され、20万石を領します。そして慶長13(1608)年に伊予国から伊勢・伊賀国に転封となります。一方で伊予国にも2万石の飛び地が残り、そこで統治を行ったのが高吉でした。

やがて寛永7(1630)年に高虎が亡くなると、高次が正式に後継者となります。高吉は引き続き伊予国に残っていました。しかし、寛永12(1635)年に津藩の伊予国の飛び地が無くなり、高吉も伊勢・伊賀国に移ります。

伊勢・伊賀国から遠く離れた伊予国で独立したような状態にあった高吉ですが、津藩の本拠である伊勢・伊賀国に移ってきたことにより、より津藩の家臣としての立場に追い込まれます。

高吉は最終的には名張その他の地で2万石(名張周辺は5千石のみ)を領することになり、津藩の中では最大の家臣となります(2番目の家臣は7千石)。この高吉の家が名張藤堂家と呼ばれる家となります。

高吉は寛文10(1670)年に92歳で亡くなりました。名張藤堂家は長男・長正が相続しますが、2万石の内の5千石は他の兄弟に分け与えられ、名張藤堂家の所領は1万5千石となり、幕末に至ります。

今回は余談になりますが、名張藤堂家の子孫は津藩家臣としての立場に納得できず、大名として独立すべく行動を起こします。これは、津藩の知るところとなり、抑え込まれてしまいます。当時の名張藤堂家当主は強制隠居させられますが、家としては改易されることなく、1万5千石のまま津藩家臣として存続しました。

名張藤堂家邸跡

さて、名張藤堂家という名のとおり、本拠地は伊賀国名張です。

名張は城こそありませんでしたが、名張藤堂家の屋敷がありました。その周りには名張藤堂家の家臣屋敷が並び、更に町人地もありました。さながら小城下町のような形です。

その名張藤堂家の屋敷(名張藤堂家邸)は現在も建物の一部が残っています。現在の名張小学校の北西に隣接した敷地が名張藤堂家邸跡です。

かつての屋敷の敷地は現在残る名張藤堂家邸跡の他、南東の名張小学校のあたりまででした。屋敷の周囲には堀がありました。また、屋敷は高台になっており、現在も屋敷前の道からは、東西が坂になっていることがわかります。

高吉は伊予国から伊勢・伊賀国に移り、寛永13(1636)年に名張に入って屋敷の普請を始めます。屋敷の場所にはかつて名張城がありましたが、元和3(1617)年の一国一城令により廃城となっていました。屋敷は9月に完成し、高吉は屋敷に入ります。

しかし、高吉の没後40年の宝永7(1710)年に名張の大火があり、名張藤堂家の屋敷も焼失します。その後再建されたのが現在一部残る屋敷です。

再建された屋敷は明治時代初めに大部分が取り壊され、生活空間のみが残されました(当時の政庁となっていた屋敷は、政務・来客・儀式用の空間と生活空間に大きく分かれている)。現在残る屋敷の一部はかつての屋敷の北西部にあったほんの一部です。江戸時代の上級武士の屋敷を知ることができる建物であり、昭和28(1953)年に三重県指定史跡となりました。

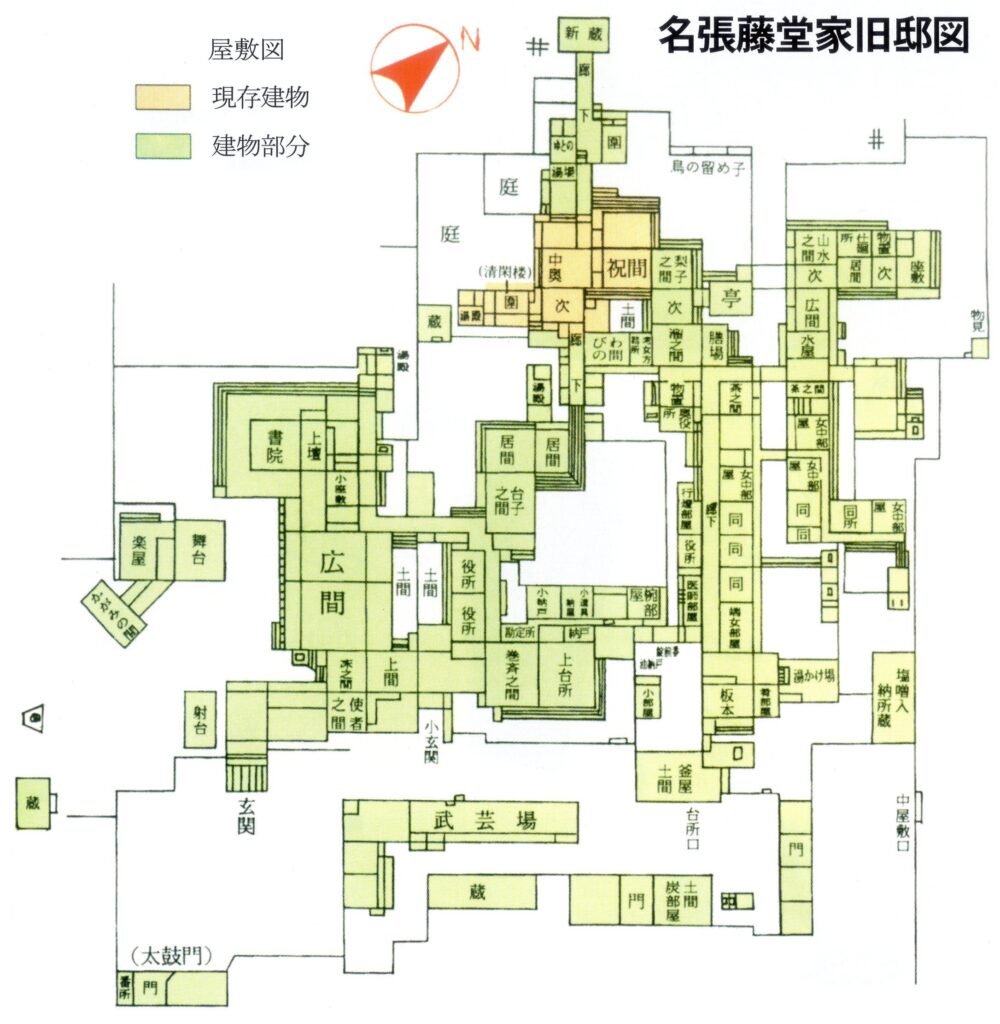

では、現存する部分見ていきましょう。現在残っているのは下の間取り図の内、黄色の部分です。

入館料は200円、少し離れた所にある夏見廃寺展示館とのセット入館券は300円です。

中に入って受付を済ませると、最初に上の間取り図の中の「次」とある部屋に入ります。その奥にあるのが中奥です。

中奥の更に奥にある部屋に掛けられている掛け軸は高虎筆とも高久(高虎の孫・3代藩主)筆とも言われているそうです。

祝間には藤堂高吉宛の豊臣秀吉朱印状、羽柴秀吉・丹羽長秀(高吉の実父)の書状などが展示されています。

中奥の南(間取り図の左下)は清閑楼という茶室で天保期(1830~44)の初め頃に建てられたと推定されています。壁に窓があったり、少し変わった入口があったりと、趣のある造りとなっています。

現存する屋敷の主な部屋は以上です。見て回ると、少し広い住宅のように思いますが、間取り図を見ると、かつては現在の何倍もの(恐らく10倍以上の)広さであったことがわかります。

間取り図の左の方には「舞台」があります。恐らく能舞台でしょう。広間の反対側にあり、広間で客を招いて宴をしながら能を鑑賞していたのだと思います。ちなみに、津城の本丸にも能舞台(恐らく本丸御殿に付属)がありました(三重県所蔵「御城内御建物作事覚 四」)。

なお、屋敷の前の道を南西へ進んで坂を下った場所には、城で言うところの大手門がありました。現在は「大手門跡」と書かれた碑があります。

以上が名張藤堂家邸跡です。現在残る屋敷はそれほど広くないので、江戸時代の屋敷を見るには丁度良い広さです。

実は江戸川乱歩生誕地

名張藤堂家邸跡とは関係ありませんが、名張についてもう1ヶ所紹介します。

江戸川乱歩と言えば有名な推理作家ですが、実は名張は乱歩の生まれた地なのです。

乱歩の本名は「平井太郎」と言います。平井氏は津藩藤堂家の家臣の家柄です。平井氏からは、4代藩主・高睦の母が出ています。

乱歩は名張で生まれたものの、生後間もなく転居したので、名張で暮らした記憶は無かったでしょう。しかし、名張には生誕地であることを示す石碑が立っています。石碑は名張藤堂家邸跡から見ると南西、名張川に近い住宅地の中、江戸川乱歩生誕地碑広場にあります。

広場へ向かう路地は幅がとても狭い(車が入れないぐらい)ので、曲がる時に路地を見落とさないように注意が必要です。

この石碑は昭和30(1955)年に乱歩夫妻臨席のもとで除幕されました。いわば乱歩公認とも言えます。かつては生家があった場所に石碑が立っていましたが、昭和34(1959)年の伊勢湾台風の後、復興に伴って現在地に移されました。

なお、近鉄名張駅前(東口)には乱歩の銅像もあります。

以上が名張藤堂家邸跡(と、おまけの江戸川乱歩生誕地)でした。残っているのはほんの一部ですが、それでも津藩で別格的な家臣であった名張藤堂家当主が暮らした屋敷だけあって、広い屋敷となっています。

今回は紹介しませんでしたが、城下町名張の散策と併せて訪れてみてはいかがでしょうか。

※記事の内容は2025年7月時点のものです。

《参考文献》

- 『名張藤堂家邸跡』(名張市遺跡調査会、1993年)

- 名張藤堂家邸跡で配布のパンフレット

コメント