東京の秋葉原と言えば、多くの人が聞いたことがある地名でしょう。秋葉原駅より北、山手線より東の一帯は、江戸時代に大名屋敷が広がっていました。

その中でも大きい屋敷を持っていたのは佐竹・藤堂・池田・立花・松浦・宗といった大名です(天保14(1843)年の絵図)。

今回はその中から、藤堂家の屋敷跡が今どうなっているのかを見てみたいと思います。結論から言うと、全く大名屋敷を感じさせるものはありません。明治維新以降、現在までどのような変遷があったのかも併せて見ていきます。

藤堂家について

藤堂家とは、戦国時代から江戸時代初めにかけて活躍した武将・藤堂高虎を初代とする大名家です。高虎は近江国(現在の滋賀県)出身で、豊臣秀吉の弟・秀長や秀吉、徳川家康などに仕え、最終的には伊賀・伊勢国等で32万石余を領する大名となりました。

特に徳川家康・秀忠・家光の3代からは厚く信頼されました。分類上は外様大名(関ヶ原の戦い以降に徳川氏に従った大名)とされますが、高虎の重用の状況からすれば一概に「外様大名は幕府から遠ざけられていた」といったイメージが間違っていることがわかります。

高虎は寛永7(1630)年10月5日に江戸の屋敷で亡くなります。今回紹介する秋葉原近くにあった藤堂家屋敷が、高虎が亡くなった場所です。

高虎の跡は子の高次が継ぎました。高次の次は高次の子・高久が継ぎます(本家・津藩)が、寛文9(1669)年に高次は高久の弟・高通に分家(久居藩)を創らせました。

津藩は高虎が転封されて来た慶長13(1608)年から、久居藩は分家された寛文9年から、それぞれ明治維新まで転封されることなく続きました。

高虎の官途名

ここで高虎の官途名について少し説明します。官途名とは、朝廷における役職名のようなもので、例えば大岡越前守の「越前守」、吉良上野介の「上野介」がそれにあたります。奈良時代や平安時代には実際に職務を担っていましたが、江戸時代の武士は朝廷で官途名どおりの役割を担うことは無く、名前だけのものになっていました。

なぜ高虎の官途名について書くのかというと、藤堂家屋敷があった地域の現在の地名となっているからです。現在の地名は千代田区神田和泉町といいます(厳密には神田和泉町全域がかつての藤堂家屋敷だったわけではない)。

高虎は子どもの時は与吉という名前でした。成長した後に与右衛門と名乗ります。初めて官途名となったのは佐渡守で、天正15(1587)年とされています。佐渡守の時代は長く続きますが、慶長12(1607)年に和泉守に変わります。

佐渡守・和泉守ともに、官途名が変わったことを示す朝廷からの史料(口宣案)は残っていません。以降、高虎は亡くなるまで和泉守でした。

藤堂家では、本家は高次を除いて代々和泉守を名乗りました(高次は大学頭)。また、久居藩主は多くが佐渡守を名乗りました。江戸の絵図にも屋敷地には「藤堂和泉」や「藤堂佐渡」と記されています。

藤堂家上屋敷の変遷

江戸時代、参勤交代(ただし、制度化されるのは江戸時代が始まって少し経ってから)で江戸に滞在する大名にとって、江戸の屋敷は必要なものでした。大名は幕府から江戸に屋敷地を拝領し、上屋敷・中屋敷・下屋敷といった屋敷を持っていました。

この内、上屋敷は藩主や正室の居所で、江戸での政務の中心でした。中屋敷は隠居した前藩主や子が居住しました。下屋敷は遊興や接待の場として使われました。

その他にも、町人や農民から購入した土地に屋敷を構えることもあり、これらを抱屋敷と言いました。

これらの屋敷は移転や譲渡によって場所が変動し、一定ではありませんでした。

今回紹介するのは藤堂家の上屋敷ですが、藤堂家も江戸時代の初めは上屋敷の移転がありました。しかし、江戸時代の初めは確固たる史料が少なく、確実な変遷はあまりわからないようです。

高虎が最初に拝領した屋敷地は不明です。ただ、江戸時代のごく初期には上野に屋敷地(上屋敷かは不明)があったようです。ここは寛永寺建立のため、元和8~9(1622~23)年頃に幕府に収公されました。

上野の屋敷と時期が重複している屋敷として、江戸城大手門前の辰ノ口屋敷があります。この屋敷は慶長16(1611)年に建てられたといいます。しかし、それ以前から既にこの屋敷が機能していた可能性もあります。この屋敷は明暦3(1657)年の明暦の大火で類焼し、再建されないまま屋敷地は幕府に収公されました。

その代わりに拝領したのは御茶ノ水屋敷です。ここに新たな屋敷が建てられますが、翌年の明暦4年1月10日に他所からの火災で一部焼失してしまいます。

これは藤堂家から出火した火災ではありませんが、御茶ノ水屋敷が江戸城の風上にある(つまり、藤堂家から出火したら、風下の江戸城に延焼する可能性がある)ため、翌11日に屋敷地の変更を願い出ます。

御茶ノ水屋敷の代わりの屋敷地として拝領したとされるのは染井屋敷です(但し、これ以前から染井屋敷が存在した可能性もある)が、ここは上屋敷にはなっていません。代わりに上屋敷となったのは、今回紹介する、藤堂家が現在の秋葉原駅近くに既に持っていた屋敷です。

上屋敷となった柳原屋敷

今回紹介する現在の秋葉原駅近くにあった屋敷は、柳原屋敷や下谷屋敷等と呼ばれます。柳原屋敷は御茶ノ水屋敷の代わりに拝領したものではなく、以前から藤堂家の屋敷でした。

この地を拝領したのは慶長10(1605)年とされていますが、確実な事はわかっていません。江戸時代の終わりに津藩で編纂された『高山公実録』(高虎の一代記)に、寛永2(1625)年4月に新たに屋敷が完成したと記されているのが柳原屋敷とされています(『高山公実録』では屋敷の場所までは記されていない)。

ただし、前述のように、高虎が寛永7(1630)年に亡くなったのは柳原屋敷なので、寛永7年時点では屋敷があったことになります。また、江戸時代中期に津藩の家臣が編纂した『公室年譜略』には寛永5・6年に高虎が柳原屋敷で新年を迎えたとあります。『公室年譜略』は全てを信頼できる史料ではありませんが、高虎の晩年には既に柳原屋敷はあったとみられます。

柳原屋敷は長らく藤堂家の中屋敷として機能していましたが、前述のように明暦の大火後、間も無く上屋敷となりました。ただし、その直後には史料でまだ「柳原中屋敷」と記されていました。

当時、藩主高次は染井にあった下屋敷(万治元(1658)年9月完成)に居住しており、柳原屋敷と染井屋敷に拠点機能が分散されていました。それが柳原屋敷に一本化されるのは寛文5(1665)年頃とされています。史料で柳原屋敷が「上屋敷」と記されるのは天和3(1683)年以降です。その後は柳原屋敷が名実ともに幕末まで藤堂家の上屋敷でした。

なお、津藩の柳原屋敷の北には遅くとも寛永期(1624~44年)には下屋敷がありました。この屋敷は寛文9(1669)年に久居藩ができると久居藩の上屋敷となり、幕末に至ります。

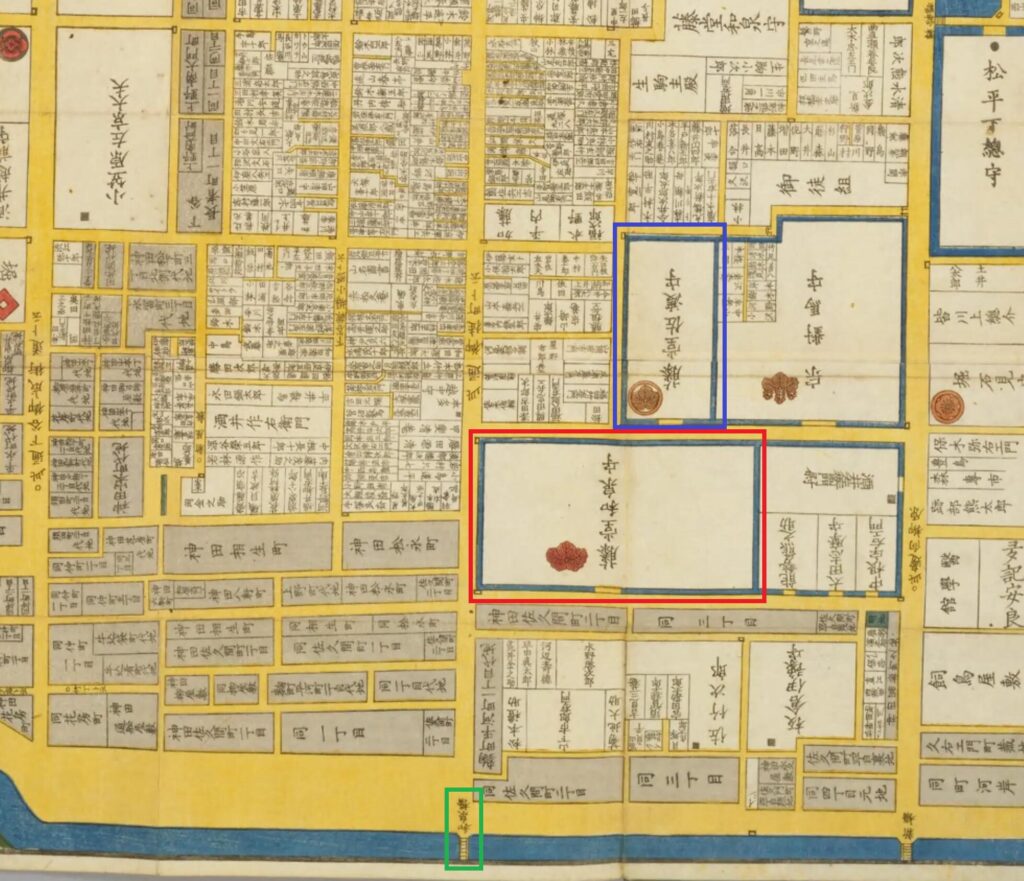

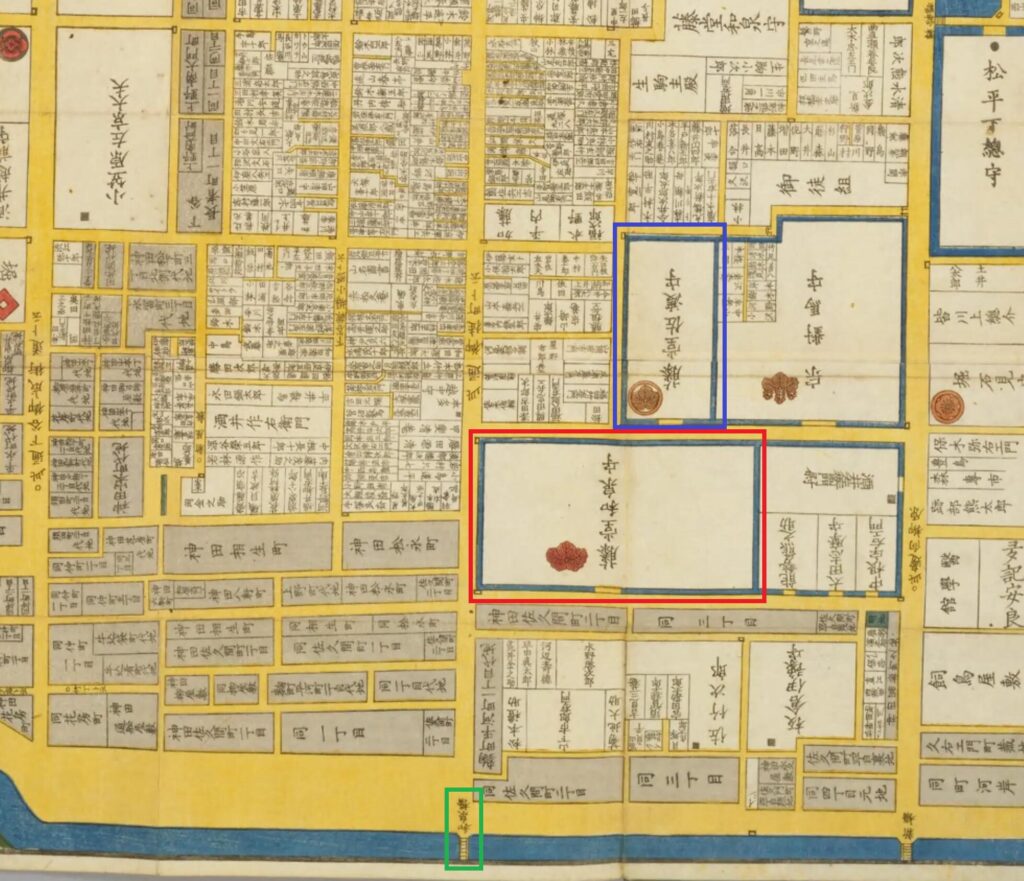

下の絵図は嘉永4(1851)年刊行の「江戸切絵図」の内の「下谷絵図」(国立国会図書館デジタルコレクションより引用)です。

赤枠が津藩藤堂家上屋敷(柳原屋敷)、青枠が久居藩藤堂家上屋敷です。いずれも屋敷の周囲が堀を表す青色で囲まれ、南側(図の下方)の堀の一部が黄色になっています。ここが出入口(表門)になります。下の方には、後で紹介する和泉橋も描かれています(緑枠)。

藤堂家上屋敷の構造

藤堂家の上屋敷(以下、「柳原屋敷」と表記します)は現在の地図から計測してみると、東西約280m、南北約170~180m(台形)あります。面積は50,000㎡弱になります。屋敷の周辺には堀が巡らされていました。

まず入口ですが、表門を描いた浮世絵が残されています。この浮世絵は「江戸名所道外尽十 外神田佐久間町」(下の写真、国立国会図書館デジタルコレクションより引用)で、描いたのは歌川広景です。描かれたのは安政6~文久元(1859~61)年とされています。

絵では長く続く壁の一部(2ヶ所)が道の方に出っ張っていますが、これは門の両側にある番所です。この番所の間が入口になります。

絵だと、あまり大きさが実感できないかもしれません。藤堂家のものではありませんが、現在実際に残っている大名屋敷の門を見てみましょう。下の写真は東京国立博物館のすぐ側(正面入口の西)にある、旧因州池田屋敷表門(重要文化財)です。

先程の浮世絵と同様に、門の両側には2つの番所があります。この池田家は鳥取藩32万石でした。津藩も32万石余なので、ほぼ同じ規模の大名です。屋敷の門も同程度と考えてもよいかもしれません(想像です)。

では、内部はどのような構造だったのでしょうか?知りたいところですが、柳原屋敷の図面等は残っておらず、その他に内部を窺うことのできる史料も殆どありません。

その少ない史料の中で、津藩の家老・中川蔵人が天保4~慶応4(1833~68)年に記した日記である『中川蔵人日記』から少し窺うことができます。

中川蔵人は藩主の参勤交代の伴をして江戸に行き、藩主と共に江戸に滞在している期間があります。その期間には長屋に滞在していることから、柳原屋敷内には長屋があったことがわかります。

他にも、『中川蔵人日記』からは、屋敷内に火の見櫓もあったことがわかります。

江戸は「火事と喧嘩は江戸の華」と言われたほど、火事が多発していました。大名家自身の屋敷周辺で発生した火事による延焼への備えもあったと思いますが、大名火消と言って、大名は江戸の町の消防機能も担っていました。火事が起きれば出動することもあるので、どこで火事が起きているのかを確認するための火の見櫓は必要だったのでしょう。

また、柳原屋敷の一部発掘調査からは、穴蔵があったことがわかっています。穴蔵は地下に穴を掘って木や石で囲んだ地下室です。この穴蔵は耐火性があり、先程書いたように、火災の多かった江戸で、火災から物を守るための機能がありました。

享保4(1719)年時点では、柳原屋敷の内部に武芸の稽古場があったことも史料からわかっています。

明治維新後の屋敷地の変遷

さて、江戸時代は以上のような広大で様々な設備をもった柳原屋敷でしたが、明治維新を迎えた後はどうなったのでしょうか。

まず明治2(1869)年から東京府が武家地の接収を行い、柳原屋敷も東京府の管轄となりました。

次いで、西洋医学所が旧柳原屋敷へ移転して来て、旧柳原屋敷はそのまま利用されました。西洋医学所は大病院と称し、後に大学東校、東京医学校と名前が変わりました。明治3年の絵図では、旧柳原屋敷地だけでなく、その東にあった他の武家屋敷地も含めて大学東校(東京医学校)になっているそうです。

この頃には屋敷を囲んでいた堀もまだ残っていました。堀が埋められたのは関東大震災後とみられていますが、詳しい時期は不明です。

明治5(1872)年にこのあたりの町名が神田和泉町となります。

明治9年には東京医学校が本郷へ移転します(翌年、東京大学医学部になる)。明治11年には旧柳原屋敷地の一部(東部のごく一部)と東に隣接していた武家屋敷地に東京帝国大学附属病院の第二医院が設置されました。

明治12年、旧柳原屋敷地の東部に養育院という施設が移転して来ます。この頃、西部は第二勧工場となっていました(勧工場=かんこうば、とは百貨店のさきがけのようなもの)。この養育院の建物は旧柳原屋敷の建物であったと考えられています(ただし、破損も見られた)。

明治17(1884)年の地図では、西部の第二勧工場は神田憲兵分屯所になっています。西から、神田憲兵分屯所・養育院・第二医院が並んでいたことになります(第二医院は他の旧武家屋敷地も使用)。分屯所では江戸時代の建物は失われており、養育院には旧柳原屋敷の建物が残り、第二医院には洋風の新たな建物ができていました。

養育院は明治18年に別の場所へ移転していきました。その後の建物の利用状況は不明です。そして明治26(1893)年に神田和泉町で火災が発生し、旧柳原屋敷地内はほぼ全焼しました。当時の新聞から、この火災の時点で、旧柳原屋敷の建物は少なくとも一部が残っていたことがわかっています。

なお、火災と関連して、秋葉原の地名の由来について書いておきます。この地域は(この地域に限りませんが)火災がたびたび起きていました。そこで、明治13(1880)年に旧柳原屋敷地の南西(西側の道の反対側、現在の秋葉原駅の場所)に鎮火社が創建されました。火災に対する神といえば秋葉権現であるため、この鎮火社が秋葉権現を祀った神社だと勘違いされ、徐々に秋葉原の名前が定着していったそうです。

明治21(1888)年には鎮火社の場所は日本鉄道会社の土地になり、鎮火社は現在の台東区内の別の場所へ移転しました。そしてこの場所に貨物取扱所ができ、現在の秋葉原駅につながっていきます。

鉄道ができたことで、旧柳原屋敷地周辺は交通の要衝となりました。旧柳原屋敷地の内、西部にあった神田憲兵分屯所は宅地や商店となっていきました。

かつて養育院があった敷地中央部も、やがて(少なくとも明治40年代には)細かく区割りされ、商店等になりました。この頃までにかつての広大な大名屋敷の面影は無くなりました。

一方、敷地東部にあった第二医院は明治34(1901)年に火災で全焼しました。跡地は空き地になりましたが、明治42(1909)年に三井慈善病院ができました。この病院は現在もこの地で三井記念病院として続いています。

明治44(1911)年、町名が明治5年以来の「神田和泉町」から「和泉町」に変わります。

大正12(1923)年9月1日の関東大震災では、大規模な火災が発生したことは有名ですが、和泉町は住民の消火活動によって焼失を免れました。しかし、昭和20(1945)年の空襲では焼失してしまいます。

昭和8(1933)年、敷地東部に佐久間小学校が移転してきます。校舎は東京大空襲で焼失しますが、戦後に復興します。そして平成5(1993)年に和泉小学校となり、現在に至ります。

昭和22(1947)年、和泉町のあった神田区が千代田区と合併し、町名は再び「神田和泉町」となりました。

藤堂家屋敷跡の現在

ここからは柳原屋敷跡の現在の様子を見てみましょう。ただし、初めに言っておきます。今は「ただのビル群」です(笑)

屋敷跡を見る前に、先に和泉橋を紹介します。和泉橋は神田川に架かっており、藤堂高虎が架橋したとも、藤堂家屋敷前の通りに架かっていたため「和泉橋」と呼ばれたとも言われる橋です。この和泉橋は(もちろん当時のままの造りではありませんが)現在も残っています。

和泉橋があるのは屋敷跡の南西、秋葉原駅の南東です。

続いて、柳原屋敷跡を見ていきましょう。屋敷のあった区画の南西角、現在の国道4号線沿いの歩道に説明板があります。

ちなみに、説明板のちょうど反対側(ビル側、上の写真の手前)には、代々藤堂家の植木職を務めた伊藤伊兵衛(江戸の植木屋)に縁のある樹木30種類が植えられています。(どの木が何かはわかりませんが・・・)

まずはその南西角から東に向かって、旧屋敷地の南辺を見てみましょう。

-1-1024x768.jpg)

非常にわかりにくいですが、写真の奥の方に見える、矢印を付けた木がある所は和泉公園です。この公園の手前までが柳原屋敷の敷地でした。とんでもなく長い(広い)ことがわかります。

この南辺の中央付近には、浮世絵にも描かれた表門がありました。現在は跡形もありませんが、江戸時代の絵図からすると、大体下の写真の辺りが表門になると思います。

次に南東角(和泉公園南西角付近)から西を見るとこんな感じです。

-1024x768.jpg)

写真奥に見える、左右に通っている高架道路の辺り(矢印)までが柳原屋敷の敷地でした。やはり長い(広い)ですね。

和泉公園の西隣には和泉小学校があります。先程書いたように、かつては佐久間小学校でした。

-1-768x1024.jpg)

和泉公園と和泉小学校の境目あたりが柳原屋敷の東端にあたります。ただ、ここ(柳原屋敷の東辺にあたる部分)には南北の道が無いので、ここから北方向は見えません。なので、南西角に戻って北を見てみましょう。

-1-1024x768.jpg)

上の写真が南西角から北を見たものです。りそな銀行の看板が見えますが、そこで敷地の半分ほどです。奥の方に見える、赤い看板の奥の黄色い看板(矢印)の少し向こうまでが柳原屋敷の敷地でした。

少し西に離れた所から見たのが下の写真です。

-1024x768.jpg)

正面に見える白いビルの右端が柳原屋敷の南西角、左下には先程のりそな銀行の看板が見えます。この長さで敷地の半分ほどです。広すぎます。

続いて北西の角からです。まずは南を見た写真です。

-1-1024x768.jpg)

写真奥に左右に通る高架(赤丸囲み)はJR総武線です。この少し手前までが柳原屋敷の敷地でした。

次に、ここから東を見てみましょう。

-1-1024x768.jpg)

奥に見える、高い黒っぽいビル(後で書く住友不動産神田和泉町ビル、矢印)で柳原屋敷の敷地のちょうど半分ほどです。柳原屋敷の東端は、写真に写っているよりも遥かに向こうです。

次に北東の角にあたる場所です。ここは三井記念病院の敷地西端付近になります。ここから西を見るとこんな感じです。

-1024x768.jpg)

ここは歩道の樹木があるので、西端は見えません。

なお、この北辺の中央付近には、先程書いた住友不動産神田和泉町ビルがあります。

このビルは近年建てられたもので、建設前の令和元年10月~同2年1月に、柳原屋敷の発掘調査が行われました。

発掘では建物の基礎、石組遺構、上水道の木樋、穴蔵、陶磁器等が見つかりました。

前述のように、東辺は現在南北の道路が無いので見ることはできません。残り3辺については、いずれもビルが連なり、大名屋敷の面影は全くありません。

写真を撮るために3辺を歩きましたが、いや、長い長い・・・(しかも真夏・・・)。写真ではほとんどわからないと思いますが、実際に現地に行くと国持大名の屋敷の大きさを実感できます。

久居藩藤堂家上屋敷跡

ついでになりますが、久居藩藤堂家の上屋敷跡についても簡単に紹介しておきます。ちなみに、久居藩主の多くは佐渡守の官途名ですが、屋敷があった付近の住所は台東一丁目です。津藩の神田和泉町とは違い、「神田佐渡町」にはなっていません。

先程まで現地の様子を見てきた津藩柳原屋敷の北隣には、当初津藩の下屋敷がありました。寛文9(1669)年に久居藩が誕生し、この屋敷が久居藩の上屋敷となりました。

確認のため、江戸時代の絵図を再掲します。

赤枠が津藩藤堂家上屋敷(柳原屋敷)、青枠が久居藩藤堂家上屋敷です。緑枠が和泉橋です。

久居藩上屋敷は現在の地図から計測してみると、東西約130~150m、南北約170~180mあります。台形で、面積は25,000㎡弱になります。津藩柳原屋敷の半分ほどの広さになります。

最初は南西角です。ここは津藩柳原屋敷跡の北辺中央あたりになります。久居藩上屋敷跡から見て交差点の筋向い(南西側、下の写真の手前)にファミリーマートがある所です。

-1-1024x768.jpg)

-1024x768.jpg)

次は北西角です。屋敷跡から見て交差点の筋向い(北西側、下の写真の手前)にガソリンスタンドがある所です。

-1024x768.jpg)

-1024x768.jpg)

次は北東角です。ここは西方向には道路がありますが、南方向への道路はありません。

-1024x768.jpg)

最後は南東角です。TOPPANのビルの渡り廊下が道路上にある所です。津藩柳原屋敷跡の北東角の少し手前(西)です。ここは北に向かって道がありますが、途中でT字路になって行き止まりです。

-1024x768.jpg)

表門は屋敷地の南辺にありました。江戸時代の絵図からすると、大体下の写真の辺りが表門になると思います。TOPPANの敷地の西部あたりです。

-1024x768.jpg)

久居藩上屋敷跡も、津藩柳原屋敷跡と同じくビル群になっており、江戸時代の面影は全くありません。

現在、東京でかつての大名屋敷を偲ぶことができる場所は少ないでしょう。屋敷地は細かい区画に分かれ、建物はビル群などに変わっています。

しかし、今回紹介した津藩藤堂家の上屋敷(柳原屋敷)について、江戸時代の絵図(本記事にはほとんど載せていませんが)と比較すると、現在も屋敷地外周の道路や区画がある程度残っていることが分かります(屋敷地内部は多くの道路で分断されていますが)。江戸時代の痕跡は失われたようで、まだ残っているのです。

実際に現地を歩いてみると、少なくとも大名屋敷の大きさは実感できるのではないでしょうか。

※記事の内容は2025年7月時点のものです。

《参考文献》

- 『日本史広辞典』(山川出版社、1997年)

- 大石学編『近世藩制・藩校大事典』(吉川弘文館、2006年)

- 『伊勢津藩藤堂家上屋敷跡遺跡』(トキオ文化財株式会社ほか、2021年)

- 「復刻古地図 天保十四年(一八四三年)御江戸大絵図」(人文社)

- 現地案内板

コメント