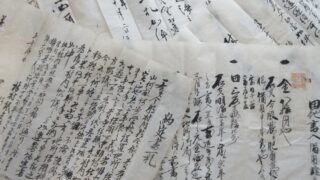

以前に、古文書に使われるフニャフニャの文字「くずし字」と、今のひらがなの由来を紹介しました。その時のひらがなは「あ行」だったので、今回は「か行」のひらがなの由来となった文字を紹介します。

現在のか行の由来となった文字

あ行と同じように、か行の各ひらがなにも、昔はいろいろな文字がありました。

まずは、現在のか・き・く・け・このもとになった漢字を見ていきましょう。漢字からひらがなができていく様子を書いてみます。

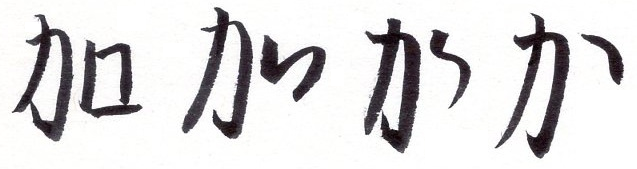

まずは、「か」です。

「加」と「か」は似ているので、結構わかりやすいかもしれません。

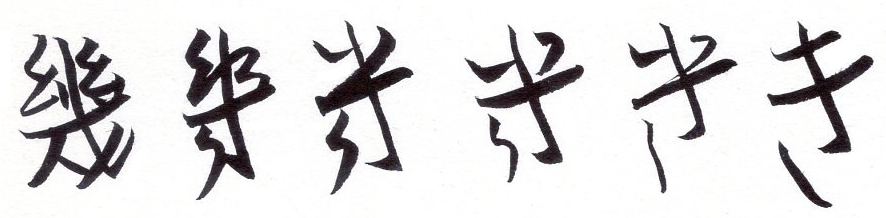

次は「き」ですが、一気に難易度が上がります(実際に書くのも高難度でした・・・)。

「幾」を「き」と読むのはあまりなじみが無いでしょうか。「幾何学(きかがく)」ということばが「き」と読む中では一番使われるでしょうか。「幾」は他にも「幾つ(いくつ)」という読み方があります。こちらの方がよく使われるかもしれません。

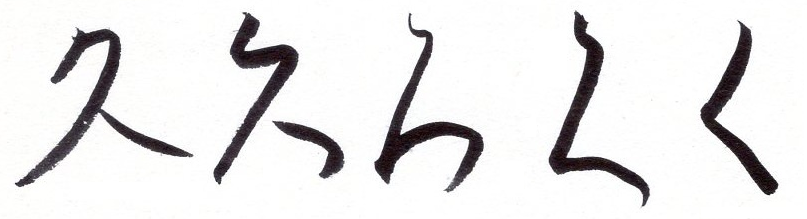

次は「く」です。

言われてみれば・・・という感じでしょうか。え?無理?

読み方としては、特に地名で久留米や久保田で「く」と読みますね。

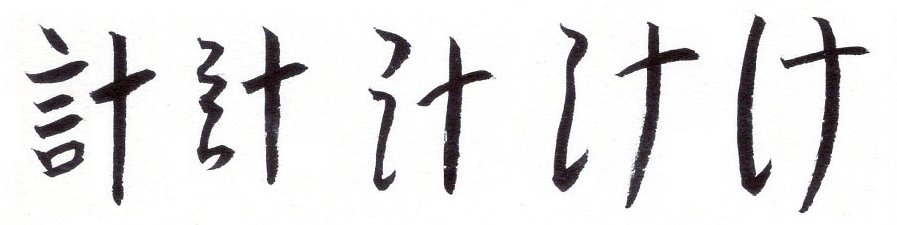

次は「け」です。

これは何となくおわかりいただけるのでは・・・ないでしょうか・・・。

これも読み方は「けい」なので、「け」でいけるのでは?加計呂麻島(かけろまじま)だと「け」と読みますね。

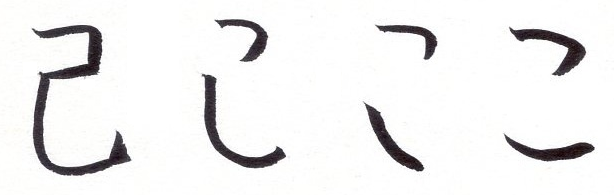

最後は「こ」です。

これは、形としては何とか納得いただけるのでは?

読み方は「おのれ」が一番なじみがあると思いますが、「自己(じこ)」で「こ」とも読みますね。

以上が現在のか・き・く・け・こです。

いろいろな「か・き・く・け・こ」

あ行では、現在使うひらがな以外にも、いろいろな文字があったことを紹介しました。それはか行も同じです。例えば次のような文字です。

可・閑・賀 → か

起・支・記 → き

具・倶 → く

介・遣・希 → け

古 → こ

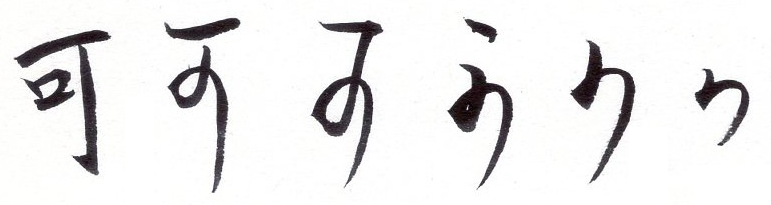

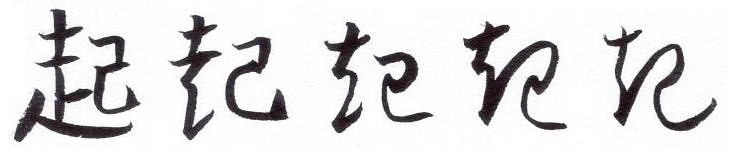

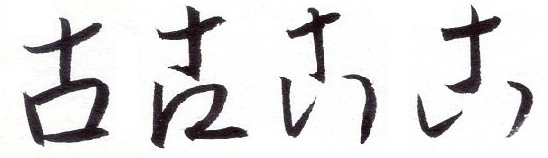

巷で見る(と言っても殆ど見ないが)のは可・起・古あたりですかね。次のような感じのくずれ方になります。

ひらがなとして使う「可」は、最も簡略なものだと、もはや原形はありません。しかも古文書では小さく書かれるので、「ちょっと何か書いてある」という感じで、慣れないと読めないかもしれません。

ひらがなとして使う「起」は、結構原形をとどめている(←見慣れているからかもしれない)ので、古文書で突然出てきても「き」だとわかります。

最後に「古」は、くずれていく経過を見ると、確かに一番右のような形になるのは納得できるかもしれません。でも、いきなり一番右の形が出てくると、元の字を想像するのは難しいですね。形は特徴的なので、慣れれば瞬時に「こ」と読めます。

老舗やレトロなお店等だと、看板等で現在のひらがなとは違う、くずしたひらがなに出会うかもしれません。街中で探してみましょう。

《参考文献》

- 児玉幸多編『くずし字用例辞典 普及版』(新装版、東京堂出版、1993年)

コメント